Panorama Económico Latinoamericano – Del 16 al 23 de abril de 2025

La huella en expansión de China en el Triángulo del Litio de América

Francesco Torri

El nexo del litio entre China y América del Sur

El «triángulo del litio», que abarca Argentina, Chile y Bolivia, contiene entre el 60% y el 70% de las reservas mundiales de litio. En los últimos años, esta región se ha convertido en un punto central de la estrategia de adquisición de recursos de China, con empresas chinas invirtiendo más de 16 mil millones de dólares en proyectos de litio en América del Sur entre 2018 y 2024.

Según datos del China Global Investment Tracker, la inversión directa china en la extracción de litio en la región se ha cuadruplicado desde 2020, lo que convierte a China en un importante inversor extranjero en el sector del litio de Argentina y Chile. En 2023, Tianqi Lithium y Ganfeng Lithium, ambas empresas chinas, controlaban casi el 40% de la producción mundial de litio a través de sus operaciones y asociaciones estratégicas en América del Sur.

Este dominio está alineado con el 14º Plan Quinquenal de China (2021-2025), que identifica explícitamente al litio como un recurso estratégico para alcanzar los objetivos de transición energética del país, incluido la producción de 21.2 millones de vehículos eléctricos anuales para 2030.

Modelos de inversión china e impacto local

La llegada de las empresas chinas de litio a las regiones del noroeste de Argentina (NOA) y la Antofagasta de Chile ha transformado radicalmente a las comunidades indígenas. Impulsadas por la ambición de China de asegurar los recursos naturales necesarios para sus transiciones tecnológicas y energéticas, estas inversiones han generado alteraciones ambientales, sociales y territoriales.

La inversión de 962 millones de dólares de Ganfeng Lithium en el proyecto Cauchari-Olaroz en Argentina, por ejemplo, opera en tierras ancestrales de más de 400 comunidades indígenas. El consumo de agua del proyecto, estimado en 8 millones de litros diarios, ha agravado la escasez de agua en una región que ya enfrenta dificultades de acceso a este recurso vital. De manera similar, la participación de 4.1 mil millones de dólares de Tianqi Lithium en SQM de Chile ha sido vinculada con el descenso de los niveles de agua en los salares de Atacama, donde las comunidades locales reportan pozos secos y rendimientos agrícolas en caída libre.

«Las empresas chinas llegan con promesas de prosperidad, pero lo que vemos es que nuestro agua desaparece», explica un líder de la comunidad Karen Lusa de San Pedro de Atacama, donde casi la mitad de la población ahora carece de acceso confiable a agua. «Sus inversiones también están generando división social, ya que su estrategia suele ser inyectar grandes sumas de dinero en áreas donde la gente no está acostumbrada a manejar tales montos, lo que genera corrupción y conflictos internos… si miras alrededor, no hay desarrollo real en la región: la infraestructura y los servicios básicos siguen siendo muy deficientes».

Estrategia de la cadena de suministro de litio de China

El enfoque de China sobre el litio en América del Sur forma parte de una estrategia integral de cadena de suministro. Para 2024, China controla aproximadamente el 60% de la capacidad global de procesamiento de litio, el 77% de la fabricación de celdas de baterías y produce el 56% de los vehículos eléctricos del mundo. Esta integración ha permitido a las empresas chinas asegurar el litio en el origen y mantener el dominio a lo largo de toda la cadena de valor.

En febrero de 2025, el gigante chino de baterías CATL firmó un acuerdo histórico con YPF de Argentina para desarrollar el depósito del Salar del Hombre Muerto, invirtiendo 1.4 mil millones de dólares para producir 30,000 toneladas de litio anuales para 2028. Esta asociación ejemplifica la estrategia respaldada por el estado de China, que combina experiencia tecnológica con recursos financieros para asegurar un acceso prioritario a los minerales críticos.

Simultáneamente, la finalización de la primera exportación de litio de Eramine desde Salta hacia China a principios de 2025 —aunque se trata de una empresa francesa— subraya la posición de China como el principal destino del litio de América del Sur. Las empresas chinas han consolidado aún más su posición mediante adquisiciones parciales de compañías occidentales que operan en la región, como la compra en 2024 por parte de Zijin Mining del 25% de las acciones del proyecto Rincon de Rio Tinto en Salta, valorado en 2.5 mil millones de dólares. En total, China invertirá 3.400 millones de dólares solo en proyectos en la región de Salta a partir de 2024.

Transferencia tecnológica y preocupaciones ambientales

China se ha posicionado como proveedor de tecnologías de extracción de litio para la región, enfocándose particularmente en métodos de Extracción Directa de Litio (DLE). Empresas como Ganfeng Lithium, que posee 122.432 hectáreas de salares en las provincias de Salta y Jujuy, promueven estas tecnologías como alternativas ambientalmente superiores a los métodos tradicionales de evaporación, prometiendo menor consumo de agua y ciclos de producción más rápidos.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature pone en duda estas afirmaciones, sugiriendo que las tecnologías DLE podrían consumir más agua que los métodos tradicionales. El estudio también resalta los altos requerimientos energéticos de las operaciones DLE, que a menudo dependen de combustibles fósiles en ubicaciones remotas, lo que socava las credenciales ecológicas de la producción de baterías de litio.

La implementación de DLE por parte de Zijin Mining en su proyecto Tres Quebradas en la provincia de Catamarca consume un estimado de 1.2 MW de energía por cada 1,000 toneladas de carbonato de litio, energía que en su mayoría es generada por generadores diésel, lo que plantea dudas sobre la huella de carbono de estas tecnologías supuestamente «verdes». «Es importante evaluar caso por caso si realmente tiene sentido usar métodos DLE desde una perspectiva ambiental, ya que podría ser el caso que se quemen mayores cantidades de combustibles fósiles que los que se ahorran por los consumidores que conducen vehículos eléctricos», explica Ehsan Vahidi, profesor en el Departamento de Ingeniería de Minería y Metalurgia de la Universidad de Reno, Nevada.

Marco político de China y respuesta indígena

En febrero de 2023, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversión China, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA) denunció en un informe la falta de responsabilidades sociales y ambientales de las empresas chinas en sus operaciones mineras extraterritoriales, destacando el peligro que enfrentan las comunidades locales y los ecosistemas por tener tales empresas operando en sus territorios.

En este sentido, la creciente presencia de China podría representar un desafío para las comunidades indígenas Kolla de la región de la puna en términos de conservación territorial, y por esta razón los movimientos antimineros han fortalecido sus estrategias de defensa. El «Kachi Yupi», un protocolo de consulta desarrollado por las comunidades que forman parte de la asociación «La Cuenca de Salinas Grandes», en la provincia de Jujuy, Argentina, se ha adaptado para exigir estándares más altos para la consulta y la protección ambiental.

«No queremos ser la zona de sacrificio para los países más ricos. Sabemos que dejarán contaminación y dañarán nuestros recursos hídricos», dice Elvira Chávez, una joven comunicadora de la comunidad indígena de Santuario de Tres Pozos. «Para nosotros, esta tierra tiene valor tanto natural como cultural y espiritual, mientras que para ellos, es solo un recurso económico, nada más. Solo pedimos respeto como pueblos originarios de esta tierra».

Costos ambientales y culturales

Los costos ambientales de la extracción de litio respaldada por China siguen siendo severos. En el Salar del Hombre Muerto, donde la empresa china Livent opera junto con Ganfeng Lithium, el consumo combinado de agua supera los 10 millones de litros diarios. Por cada kilogramo de litio extraído, se consumen aproximadamente 110 litros de agua, de los cuales el 90% se pierde por evaporación o contaminación.

Estas prácticas amenazan no solo la seguridad hídrica, sino también las bases ecológicas y culturales de la vida indígena. A medida que las operaciones mineras se expanden, los sitios sagrados se vuelven inaccesibles, los patrones migratorios tradicionales se interrumpen y el delicado equilibrio del ecosistema de alta montaña se ve comprometido.

«Para nosotros, la tierra no son solo recursos para extraer», explicó un activista indígena local durante una Cumbre del Agua celebrada en El Moreno, Jujuy, a fines de enero de 2024. «Cuando las empresas chinas hablan de eficiencia y escala, están hablando un idioma que entra en conflicto fundamental con nuestra comprensión de la Pachamama».

A medida que China persigue su objetivo de neutralidad de carbono para 2060, un objetivo que requiere grandes cantidades de litio para el almacenamiento de energía y el transporte, la presión sobre el triángulo del litio de América del Sur solo aumentará. Como advierte Miguel, de San Antonio de los Cobres: «El ritmo de la inversión china está abrumando nuestra capacidad para evaluar sus impactos. Necesitamos estudios independientes y exhaustivos de los efectos acumulativos antes de aprobar más proyectos». El desafío para las comunidades indígenas, los gobiernos nacionales y los observadores internacionales será garantizar que las prácticas de inversión de China respeten los límites ambientales y los derechos indígenas.

La lucha continua por la protección de las tierras indígenas en el triángulo del litio de América del Sur sirve como un recordatorio claro de la compleja interacción entre las ambiciones industriales de China, los objetivos globales climáticos y los derechos de los pueblos indígenas. Mientras China continúa asegurando sus cadenas de suministro de litio, queda la pregunta de si esto se puede lograr sin sacrificar la integridad ecológica y cultural de una de las regiones más únicas de América del Sur.

Hidrógeno verde: Bolivia busca dólares y menor dependencia fósil

![]()

El gobierno de Bolivia calcula recaudar este año los primeros 10 millones de dólares para la instalación de un proyecto piloto de hidrógeno verde. El plan es llegar al 2050 con 26 000 millones de dólares de inversión y 246 electrolizadores; pero las metas aún están lejanas.

En septiembre del 2024, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, un equipo de ingenieros convencía a conductores de “toritos”, esas motos con tres ruedas para transportar pasajeros, de instalar unos kits en sus vehículos para que funcionen con hidrógeno, en vez de solo combustible fósil.

Había, por supuesto, reticencia. ¿Qué pasaría con el motor? ¿Y qué con la batería? ¿Era realmente hidrógeno lo que producían en estos kits, miniequipos de electrólisis?

Cristian Torrico, el presidente del Comité Científico Nacional de Hidrógeno Verde en Bolivia, estaba allí. Recuerda que intentó calmar las dudas de los conductores y para demostrar que se trataba de hidrógeno, desconectaron la manguera que iba del kit al motor, la colocaron en un envase con líquido que empezó a burbujear, y le prendieron un encendedor.

“La cara de susto que pusieron los compañeros es lo que se me quedó bien marcado. Al oír la explosión dijeron que realmente es hidrógeno y ese hidrógeno está entrando al motor”, dice sonriente Torrico, uno de los promotores del hidrógeno verde en Bolivia.

Con el apoyo de la Cámara de Hidrocarburos y Energías, y la Compañía de Hidrocarburos y Energía, el comité que lidera Torrico ha montado un laboratorio en la ciudad de Cochabamba y un taller en Santa Cruz donde se fabrican mini-electrolizadores que producen hidrógeno para reemplazar en 70 % el consumo de combustibles fósiles en automotores.

Torrico sostiene que se trata de hidrógeno verde (H2V), aunque para alcanzar esta categoría en todo su esplendor el electrolizador, en vez de funcionar con la batería del coche, tendría que operar con energía 100 % renovable, algo que según el ingeniero se puede lograr precisamente con baterías de hidrógeno.

“Queremos mostrarle a la ciudadanía que se tienen alternativas para descarbonizar nuestra matriz energética. De eso se trata”, dice Torrico entusiasmado.

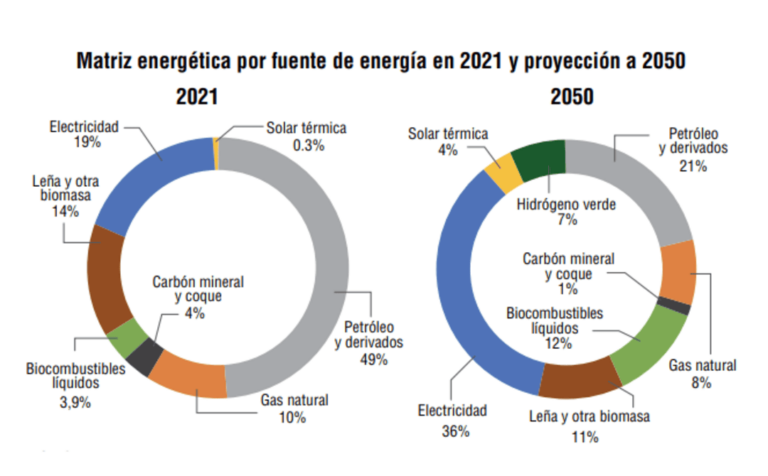

Lo cierto es que Bolivia se aproxima curiosa a la producción de hidrógeno verde, considerado por algunos como “el combustible del futuro”, por su eficiencia y bajo impacto ambiental. A corto plazo el gobierno pretende mezclarlo con el gas natural para reducir su alta dependencia fósil y, de paso, inyectar dólares frescos a su maltrecha economía con inversiones sostenibles.

Pero aún hay desconfianza en que los planes se hagan realidad, considerando que aún no hay muchos avances, que el sector privado carece de reglas claras de juego, y que falta infraestructura específica, recursos, y la tecnología que poseen otros países que ya han reportado avances significativos en este negocio.

Expertos en el negocio energético consideran que en Bolivia aún no existen las condiciones para el desarrollo de la industria del H2V y que más bien el Estado debería enfocarse en otras fuentes de energía sostenibles, como la solar, al menos en el corto plazo, mientras deja al H2V al sector privado.

Además, las metas son ambiciosas, y los costos altos. El ejecutivo calcula que se requerirán casi 3000 millones de dólares para hacer realidad sus planes hasta 2030, y unos 26 000 millones hasta el 2050.

Proyecto piloto para el 2025 a 3700 metros sobre el nivel del mar

“Esto inicia en realidad en 2030, pero ya este año queremos dar pie a los primeros proyectos piloto a partir de la mezcla de gas natural con hidrógeno verde”, dice el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, desde su despacho en un céntrico edificio en la ciudad de La Paz.

El primer proyecto piloto consiste en construir un electrolizador en la altiplánica ciudad de Oruro, a 3735 metros sobre el nivel del mar. Tendrá una potencia de 2 megavatios (MW) y una planta piloto para mezclar el H2V con gas natural, combustible a ser utilizado en la refinación de estaño en la metalúrgica de Vinto y en conexiones domésticas.

Con la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se quiere conseguir este año los 10 millones de dólares que costará el proyecto, dice Arnez, para después explicar que la iniciativa será en Villamontes, en el departamento de Tarija, y en Warnes, en el de Santa Cruz.

“Será un centro de investigación que ya lo tienen en Chile, Brasil y Colombia. Esto nos permitirá ver la capacidad que tienen los ductos de acero al carbono para admitir mayores porcentajes de hidrógeno en la mezcla con gas natural”, dice el viceministro.

El secretario departamental de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, Olson Parravicini, dice que probablemente se trate de la primera planta de H2V construida a tanta altura.

Las obras en el departamento occidental boliviano iniciarán a fines de este año y para el 2026 se espera inyectar el hidrógeno al gas que va a Vinto en 2 %.

“En Oruro queremos generar valles de hidrógeno verde porque tenemos la mejor radiación solar de Bolivia y del mundo. Hemos instalado paneles solares bajo techo y aún así funcionan”, enfatiza orgulloso Parravicini.

Hidrógeno verde para traer verdes

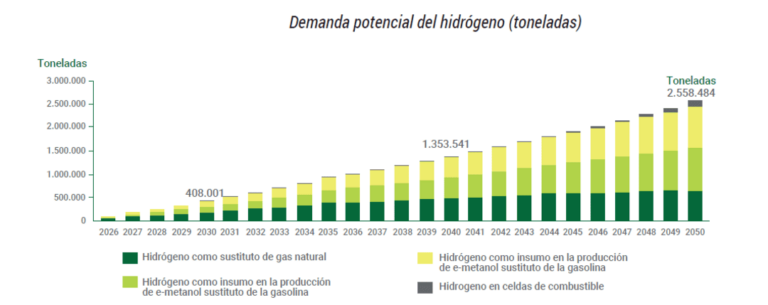

Hasta 2050 se pretende invertir 26 000 millones de dólares en el desarrollo de toda una estrategia para producir 4,2 millones de toneladas de H2V.

Para conseguir el dinero se habla de “un esquema de bonos verdes” y de créditos en condiciones preferenciales del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), una entidad financiera estatal que recién fue acreditada para canalizar fondos millonarios hacia proyectos verdes.

El financiamiento también se ve como una estrategia para atraer dólares al país.

“Lo que se quiere hacer es entrar a este paquete de financiamiento internacional para inyectar dólares a la economía, hacer estos proyectos piloto, y luego los proyectos industriales”, dice Arnez.

Julio Zubieta, gerente general de la hidroeléctrica Synergia, con sede en la ciudad de Cochabamba, señala que “al parecer el tema no es que venga el hidrógeno verde, sino que vengan los dólares. Ese es el objetivo final”.

En su criterio, el impulso que se le da al H2V en Bolivia viene más bien de organismos internacionales comprometidos con el desarrollo de energías limpias que disponen de fondos para ello.

Si los planes funcionan, para 2030 se espera exportar 202 millones de dólares en hidrógeno verde, y 3087 millones anuales para el 2050.

Si no se piensa exportar, los proyectos tienen poco sentido debido a que el tamaño del mercado doméstico es mínimo y se requiere acceder a “eficiencias en escala”, asegura Juan Pablo Calderón, fundador de H2 Bolivia S.A., una empresa enfocada en la producción de H2V.

Para Calderón, la inversión privada tiene un rol clave en estas iniciativas. Para captarla, el Estado tendrá que dar condiciones que atraigan capitales y permitan márgenes de rentabilidad atractivos.

“Pagar esas inversiones con plata del Estado no es muy coherente ni muy realista”, dice Calderón, quien recuerda que el país se encuentra escaso de dólares y que la escala de prioridades de inversión y gastos del país no está acorde a esta realidad.

Por otro lado, para atraer capitales privados no sólo será necesario un marco legal adecuado, sino también seguridad jurídica, estabilidad social y económica.

Si se alcanza ello, Bolivia tiene un alto potencial para producir H2V por su disponibilidad de agua dulce y alto nivel de radiación solar, principalmente en el occidente del país, donde se podría alcanzar una potencia de 71 teravatios con paneles solares.

“En la industria del petróleo la clave es ver dónde están las reservas, y es lo mismo con el hidrógeno. Tú ves el mapa solar mundial y así ves que el occidente de Bolivia es un punto de alta radiación solar”, añade el empresario.

¿Mezclar H2V con gas natural?

No es coincidencia que el Gobierno aplique su primer proyecto piloto en la mezcla con gas natural. La producción gasífera ha caído en 50 % entre 2014 y 2024, debido a la falta de inversión en exploración.

Al mismo tiempo, 65 % de la matriz eléctrica depende del gas natural y este combustible fósil ha sido por los últimos años el producto estrella en las exportaciones. Este descenso ha provocado un desajuste en la economía y un riesgo en la seguridad energética.

Los proyectos piloto prevén iniciar con un blending (mezcla) de 2 % entre gas natural y H2V; pero el plan es escalar rápidamente y llegar a 10 % en 2030 y a 30 % en 2050.

“Con respecto al porcentaje de hidrógeno admisible en la mezcla del gas natural o blending, deberán estudiarse los materiales de los ductos y el riesgo de fragilización, así como los usos finales conectados a cada tramo y su tolerancia al hidrógeno sin mayores adaptaciones”, se recomendó en la Estrategia Nacional, dando cuenta de que en el mundo ya se han probado mezclas de hasta 20%.

Asimismo, se prevén estudios para ver en qué medida pueden utilizarse los actuales gasoductos para el transporte de H2V; aunque en el largo plazo la construcción de hidroductos sería la vía más adecuada.

La generación eléctrica con H2V se puede considerar en los proyectos piloto, pero por el momento aún no a nivel industrial.

El viceministro Arnez es enfático al señalar que si en este momento Bolivia dispondría de 1000 millones de dólares para invertirlos en la producción de H2V no lo haría para generar electricidad, sino para obtener derivados como el metanol y el amoníaco verde, combustibles sintéticos que pueden utilizarse para el sector de transporte y otros. Con los precios actuales estos derivados son rentables.

Pero aún habrá que esperar algún tiempo para ver si se tiene el mismo atractivo económico en el uso del H2V para la generación eléctrica, algo que no está descartado.

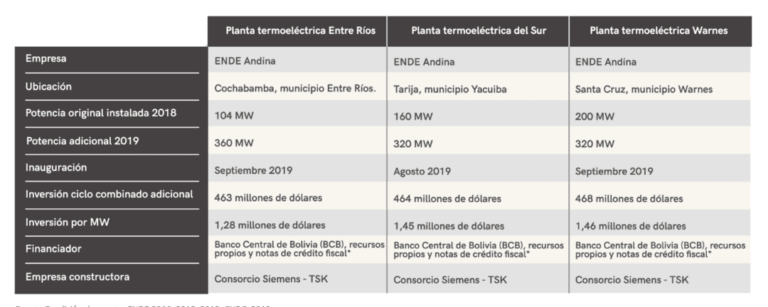

De hecho, Arnez destaca que Bolivia cuenta con termoeléctricas de la marca Siemens, que podrían ser fácilmente adaptables para operar con el hidrógeno verde. “Esto se puede investigar por ejemplo en la termoeléctrica de Warnes, en Santa Cruz”, apunta.

No obstante, también pueden surgir inconvenientes ambientales al seguir manteniendo el foco puesto en el uso del gas natural, aún sea como blending, pues se trata, al fin y al cabo, de un combustible fósil.

“Lo más preocupante es que las iniciativas con energías alternativas tienen mucha propaganda y poca inversión real, ni en infraestructura ni en formación de capacidades humanas para afrontar el reto monumental de una transición a energías con menores impactos ambientales y menor dependencia de combustibles fósiles”, dice el investigador adjunto del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Gonzalo Mondaca.

¿Un círculo vicioso?

Podría pensarse que utilizar H2V para generar electricidad es poco eficiente ya que también se requiere electricidad para producir H2V, que venga de fuentes renovables. Pero para Arnez vale la pena estudiar este sector ya que la matriz eléctrica de Bolivia depende en gran medida del gas natural y, por otro lado, las fuentes renovables son inestables.

“Exactamente, en el futuro, cuando económicamente cierren los números podríamos hacerlo, porque ya hemos invertido en las termoeléctricas”, dice el viceministro.

Recuerda que el gas natural para el consumo interno está subvencionado, por lo que siempre conviene exportarlo a mejores precios. “La evaluación técnica económica es la que te podrá decir cuál es la aplicación del hidrógeno. En este momento la aplicación es metanol y amoníaco. Y algo de blending con el gas natural para uso industrial”.

El ingeniero eléctrico y presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía con sede en Estados Unidos, Capítulo Bolivia, Óscar Siles, sostiene que las tres termoeléctricas que Siemens construyó en Bolivia y que costaron casi $US 1.400 millones, pueden ser utilizadas con H2V si el gas natural se acaba.

“Se puede utilizar la misma infraestructura e instalar unos kits, que son unos inyectores de hidrógeno para que las turbinas funcionen con un blending o en 100% con hidrógeno. Ante una situación en la que tengamos miles de millones como pérdida en infraestructura y en la seguridad energética, que es lo más valioso, eso realmente tiene sentido”, dice Siles.

Siemens ya hizo pruebas y logró, a fines del 2023, operar una turbina diseñada inicialmente para el gas natural en 100% con hidrógeno.

“Depender del gas que se acaba o de hidroeléctricas que se secan es complicado y debiera empujarnos a buscar alternativas. Estamos obligados a hacerlo”, añade Siles.

Almacenar energía y, por supuesto, reducir emisiones

Por otro lado, el hidrógeno también puede alimentar a la matriz eléctrica al ser utilizado en baterías. De esta manera se contrarresta la inestabilidad de las energías renovables cuando el sol no brilla o el viento no impulsa las hélices de turbinas eólicas.

“Esta es la tendencia en el mundo. Está cambiando la configuración porque antes era sólo producir energía para usarla inmediatamente, pero ahora ya se piensa en el almacenamiento. Ahí está el negocio”, dice Siles.

Por supuesto, la adopción paulatina del H2V aportaría no solo a diversificar la matriz energética y reducir la dependencia en combustibles fósiles, sino también en la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Bolivia estima que para el 2030 se podrían reducir en 43 000 toneladas de CO2 para 2030 y hasta 10,2 millones de toneladas para el 2050.

Por el momento estos son planes. La búsqueda de inversiones verdes por parte del Estado ya está en marcha. Pero quizás las metas no puedan conseguirse si no es con la participación de los otros actores clave como es la academia, la sociedad civil, y el sector privado.

Calderón, el empresario interesado en promover el H2V mediante su empresa H2 Bolivia, sostiene que este último actor será clave para conseguir que el país sea uno de los principales proveedores del combustible para la región.

Todo dependerá de las condiciones para las inversiones y la estabilidad económica, caso contrario se podría correr el riesgo de caer en la mala experiencia de otros sectores energéticos, como el del gas que se acaba, o el del litio que aún no despega, pese al potencial del país.

Torrico, el presidente del Comité Científico Nacional de Hidrógeno Verde en Bolivia, espera trabajar de manera más estrecha con el Estado este año para promover los mini-electrolizadores en motores de combustibles fósiles.

“Y si no, pues la intención es trabajar con emprendimientos privados. Hace un par de semana vinieron unos inversionistas, les han gustado nuestros kits. Caminamos lento, pero ojalá podamos concretar algún convenio o algún inicio de proyecto”, comenta.

El “gota a gota”: el infierno del crédito fácil en Perú

Alejandra Dinegro Martínez

En nuestro país, la frase “no tengo acceso al banco” no es solo una queja: es una condena. Para cientos de miles de peruanos, conseguir un préstamo formal es inalcanzable. Y en ese vacío, en ese desamparo financiero donde el sistema no llega, florecen los “gota a gota”, una red paralela de crédito que opera como un cáncer, silencioso, pero mortal. No es exageración: la plata de estos préstamos se paga con miedo, con violencia y, muchas veces, con sangre.El fenómeno no es nuevo, pero ha crecido con fuerza en los últimos años.

e acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en el 2023 se identificaron más de 2,000 casos vinculados a préstamos “gota a gota”, un estudio privado de octubre de 2024 señaló que más de 200 mil familias cayeron en manos de extorsionadores, aunque las autoridades reconocen que la cifra real podría ser diez veces mayor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas no denuncia. No se puede denunciar cuando el cobrador sabe dónde vives, cómo se llaman tus hijos o qué colegio frecuentan.

Porque acá el “crédito” viene con amenazas, no con garantías.El “gota a gota” funciona así: alguien —generalmente un comerciante informal (o formal), un vendedor ambulante, una madre que busca plata para medicinas— recibe una oferta rápida y tentadora. “¿Necesitas mil soles? Te los doy ahora mismo, sin papeleo, sin historial crediticio, sin garantes. Pero me pagas 50 soles diarios por 30 días”. Parece manejable, ¿no? Pero ahí está la trampa. El interés real supera el 700% anual y puede llegar a superar el 1,000%.

Es un sistema usurero que se disfraza de ayuda y que atrapa con la urgencia de quien ya no tiene otra opción.Los prestamistas, en su mayoría delincuentes, han creado un sistema eficiente de terror: envían a sus cobradores en moto, graban amenazas por WhatsApp, pintan advertencias en las puertas de los negocios y si el deudor se atrasa, no hay refinanciamiento, hay castigo. Las extorsiones, agresiones y hasta asesinatos se han vuelto parte del modus operandi. Solo en Lima Metropolitana, la Policía Nacional ha intervenido más de 250 casos vinculados a estas mafias entre enero y agosto de 2024. Algunas organizaciones tienen vínculos directos con bandas criminales extranjeras. Y ojo: no están escondidas. Operan a plena luz del día en mercados, colegios y barrios populares.

De acuerdo a Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, esta actividad delictiva ha colocado 4 mil millones de soles en el mercado al 2024, una cifra que supera a la de algunas entidades financieras medianas o incluso grandes bancos. Ellos señalan que ya serían un millón de familias capturadas por esta modalidad criminal. ¿Por qué nadie los detiene? Porque el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad real de llegar donde más se necesita. Porque mientras se discute en el Congreso si suben o bajan los intereses de las tarjetas de crédito, hay millones de peruanos que ni siquiera tienen acceso a una cuenta de ahorro.

Según la ENAHO, al cuarto trimestre del año 2024, el 59,7% de varones tenía alguna cuenta en el sistema financiero, en el caso de las mujeres esta cifra llegó al 57.7%. Las brechas también se presentan en regiones y por sector socioeconómico. ¿Qué alternativa les queda entonces a quienes necesitan capital para sostener su negocio, para comer el día de mañana o comprar los medicamentos de un familiar?

La seguridad no es neutra: refleja qué tipo de sociedad queremos, a quién se protege, de qué se protege, y cómo se ejerce esa protección. Significa entender que la seguridad ciudadana no es solo un problema técnico o policial, sino un terreno de disputa también política, donde distintas fuerzas políticas proponen —o deberían proponer— respuestas desde sus propios marcos de valores y principios.En el caso peruano, este enfoque ha sido escasamente desarrollado, especialmente desde sectores progresistas.

Aunque la seguridad afecta directamente a las poblaciones más vulnerables —como jóvenes de barrios populares, mujeres, emprendedores, y trabajadores informales—, este sector político muchas veces ha evitado construir una agenda clara sobre el tema, ya sea por temor a ser asociada con discursos autoritarios, o por subestimar su importancia como una demanda social concreta.

Esto ha dejado un vacío que ha sido fácilmente ocupado por la demagogia punitiva: propuestas simplistas y duras, como el “militarizar las calles”, “disparar a matar” o “mano dura”, que en la práctica no resuelven el problema estructural de la inseguridad, pero sí generan rédito político rápido.Por su parte, la derecha peruana sí ha hecho de la seguridad una bandera constante, pero su enfoque es limitado y reactivo: centrado casi exclusivamente en el castigo, el aumento de penas, o el control migratorio, sin abordar las causas estructurales del delito como la desigualdad, la falta de oportunidades, o la corrupción dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Así mismo, el actual gobierno ha reaccionado tarde y con la torpeza habitual.

Por otro lado, en marzo de este año, el Congreso aprobó en primera votación una iniciativa que plantea suspender el tope a las tasas de interés “a fin de promover la inclusión financiera”. Pero en la práctica, esto se traduce en la derogación de la actual Ley 31143, una norma que resguarda a los usuarios frente a la usura bancaria. Si esta propuesta se concreta, millones de peruanos podrían quedar vulnerables ante prácticas abusivas por parte de los bancos y grandes grupos financieros.

Aunque se presenta como una solución frente a los “préstamos gota a gota” y la inseguridad ciudadana, esta medida podría eliminar importantes protecciones legales que hoy amparan a la población.Por lo tanto, no basta con capturar a unos cuantos cobradores si no se desmantelan las redes completas. No basta con decir que se investigará si no se protege a las víctimas y testigos, mientras que el Congreso pretende negar una realidad cruel al que miles de familias peruanas quedan expuestas.

¿Qué se puede hacer?

Lo primero: ampliar el acceso al crédito formal. Las cajas municipales, las fintechs peruanas y las cooperativas tienen un rol clave que jugar. El Estado debería subsidiar líneas de crédito para micro emprendedores en situación de vulnerabilidad.

Lo segundo: educación financiera masiva y urgente. No se puede combatir algo que no se entiende. Campañas en redes, en medios locales, en lenguas originarias, en los mercados. Enseñar a reconocer la trampa del “gota a gota” y a buscar alternativas seguras. No se trata solo de difundir, sino de formar.

Lo tercero: una ley clara y firme que penalice con dureza este tipo de usura, y que no solo apunte a la responsabilidad individual, sino a las redes criminales que están detrás. Una ley que reconozca a las víctimas y las proteja, que garantice canales de denuncia seguros y confidenciales. Y por supuesto, una policía con más inteligencia operativa y recursos para enfrentar este fenómeno que ya se nos fue de las manos.El “gota a gota” es la evidencia más cruda de que, en el Perú, ser pobre cuesta caro. Y que cuando el Estado no llega, llegan los buitres

México: Caída de 9.3% en cultivos por múltiples factores

Cada vez menos personas viven directamente de las actividades agrícolas, donde apenas se ocupa uno de cada 10 trabajadores. A una situación ya compleja se añade la apropiación de superficies por parte de firmas extranjeras, muchas veces a través de testaferros.

Entre 2018 y 2024, la tierra sembrada y cosechada, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, registró una caída de 9.3 por ciento, en gran parte debido a que los jóvenes abandonaron el campo, entre otros factores como la migración, la sequía, cambio de uso de suelo, altos costos de insumos, los bajos precios que los labriegos reciben por sus cosechas, insuficientes apoyos gubernamentales y créditos, así como la operación de intermediarios (coyotes).

La gran mayoría de quienes laboran en el campo mexicano son veteranos que han visto cómo las nuevas generaciones perdieron el interés por continuar el legado de sus familias y optan por rentar o vender sus parcelas, ya que les resulta más redituable.

Esta situación ha sido aprovechada por empresas nacionales o extranjeras que, en muchos casos, mediante prestanombres, se apoderan de grandes superficies para cultivar productos que luego venden en otros países obteniendo ganancias millonarias.

Incluso es común que quienes originalmente eran propietarios de los terrenos terminen trabajando como jornaleros para dichas compañías, a cambio de un pago por hora o por cantidad de producción, pero sin contar con Seguro Social o algún otro tipo de prestación.

Una de cada 10 personas ocupadas en México labora en el campo y lo hace con jornadas de más de ocho horas por día e ingresos de alrededor de 250 pesos en al menos 50 por ciento de los casos.

Labriegos de estados como Hidalgo, Baja California, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Jalisco y Zacatecas aseguran que uno de los motivos del desinterés que prevalece por sembrar, sobre todo granos básicos, es la severa sequía que azota a gran parte del país, principalmente el norte.

Aquellos que tienen cultivos de temporal (que dependen de la lluvia) son quienes más sufren esta condición, pero además tampoco hay suficiente disponibilidad de agua para riego; en Hidalgo, por ejemplo, hay constantes disputas entre pobladores de los valles de Tula y del Mezquital por el líquido residual que llega de las alcantarillas del estado de México y de la capital del país a través del Túnel Emisor Central, pues es el que utilizan para sus plantíos.

En estados como Michoacán y Zacatecas, la situación se complica aún más por el asedio que sufren los agricultores por parte de grupos criminales, los cuales los extorsionan, promueven el consumo de drogas entre los trabajadores agrícolas, los reclutan y en muchas ocasiones los orillan a emigrar.

Ante este panorama, los hombres del campo se quejan también de que ya hay pocos líderes que enarbolen sus demandas y en el pasado quedaron aquellas organizaciones combativas que luchaban por mejorar sus condiciones y gestionar apoyos.

Maduro decreta estado de emergencia económica

El presidente Nicolás Maduro firmó este martes un decreto de emergencia económica para Venezuela, con el objetivo de enfrentar el impacto de la “guerra comercial económica” del presidente estadounidense Donald Trump. La medida, anunciada durante un acto en el Poliedro de Caracas, tendrá una vigencia inicial de 60 días y podrá extenderse por otros 60 días bajo los parámetros constitucionales.

“He decidido activar las facultades constitucionales que me otorga este decreto para proteger integralmente a todos los sectores productivos. Buscamos garantizar equilibrio, capacidad de resistencia y recuperación ante las adversidades globales”, declaró Maduro. Aseguró que la medida le permitirá implementar políticas públicas “para defender la economía nacional, protegerla y avanzar”.

El decreto se ampara en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana, que facultan al Ejecutivo a declarar estados de excepción en situaciones que amenacen la estabilidad económica o social. “Me apoyo en estos mecanismos, como ya lo hice entre 2016 y 2021, para actuar con rapidez ante emergencias”, añadió Maduro.

Blindar la producción

Como parte del procedimiento, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue instruida para presentar de inmediato el documento ante la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tal como exige el ordenamiento jurídico. El objetivo es blindar a los sectores productivos frente a choques externos.Esta no es la primera vez que Venezuela activa un estado de excepción económica. Entre 2016 y 2021, Maduro aplicó medidas similares para sortear crisis derivadas de sanciones internacionales, la hiperinflación y colapso de ingresos petroleros.

Qué dice el decreto

Considerando que en la actualidad el mundo enfrenta una guerra comercial inédita y sin precedentes, ocasionada por la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, en clara violación del sistema internacional y las normas de comercio, que genera un gran riesgo de recesión mundial con el correspondiente desplome de la economía mundial.Considerando que la guerra comercial en curso se suma a recientes acciones y amenazas de agresión económica contra Venezuela.

Considerando que es deber del Ejecutivo nacional adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional y proteger a la población y a todos los sectores productivos.Considerando que ante la inminente recesión mundial y la agresión multiforme contra Venezuela con la consecuente afectación de la República, se requiere adoptar y asumir medidas urgentes y de carácter extraordinario.

Considerando que las medidas a ser tomadas para proteger al pueblo frente a las amenazas existentes deben ser de gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural a los fines de resguardar los derechos económicos, sociales, culturales y educativos del pueblo venezolano, haciendo todos los esfuerzos que pueda disponer el Ejecutivo nacional para enfrentar la agresión multiforme en desarrollo.

Decreta:

Artículo 1, se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del país, de la región y del mundo. a los fines de que el Ejecutivo nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico de la nación y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos.

Artículo 2, como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este decreto. El presidente de la República podrá dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico. Incluyendo la siguiente:Uno, dictar regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población.

Dos, suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional.Tres, concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy.Cuatro, establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal.

Cinco, suspender la aplicación de secciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación.Seis, establecer mecanismos y porcentaje de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones, «muy importante la línea de sustituir todas las importaciones, ministro, todas las importaciones, todas y proceder a los mecanismos para garantizar la compra de la producción nacional de todos los bienes y productos priorizados en este decreto», añadió el presidente Maduro.

Siete, adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional. En beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingreso.Ocho, autorizar las contrataciones que fuesen necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales.Nueve, autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual.

«Esto fue muy importante en los años 16, 17, 18. Así pudimos garantizar, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo del programa de los CLAP, que fue vital en la estabilidad del país y en el crecimiento del sector agrícola y agroindustrial.Diez, dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstas en la Ley Especial de endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República.

Artículo 3, sin menos cabo de lo señalado en el artículo anterior, se suspende por el periodo que dure la emergencia económica, la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria.

Artículo 4, el presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente en la circunstancia para la estabilidad económica y social del país frente a la situación mundial.

Artículo 5, los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas que refiere este decreto.

Artículo 6, este decreto tendrá una duración de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela prorrogable por 60 días de acuerdo al procedimiento constitucional.

Artículo 7, este decreto se remitirá a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre la constitucionalidad dentro de los próximos 8 días de acuerdo a la Ley Orgánica sobre Estados de excepción.

Artículo 8, este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.Dado en Caracas a los 8 días del mes de abril de 2025, año 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana.Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República.

Cuba pretende modernizar su vetusto parque automovilístico

Dariel Pradas

Las calles de Cuba reflejan su historia sobre ruedas: una mayoría de automóviles soviéticos y de otros países del antiguo campo socialista conviven con modelos estadounidenses de antes del triunfo de la revolución cubana en 1959. En definitiva, vehículos viejos que, a falta de nuevos, han sobrevivido al tiempo.

Sin embargo, lo que incluso se ha convertido en una postal turística de esta nación insular caribeña, de autos vetustos sobreviviendo por sus calles, se ha ido desdibujándo con la importación de vehículos modernos y una política gubernamental que busca renovar el parque automovilístico.

“En nuestra visión está poder emprender en el futuro, como en otros países, un proceso masivo de modernización de los vehículos. Eso dependerá, sobre todo, de las condiciones de nuestra economía y los mecanismos que seamos capaces de componer”, afirmó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, en su perfil de Facebook.

Especialistas estiman que en Cuba existen entre 60 000 y 75 000 automóviles clásicos, fabricados entre 1920 y 1950 –de ellos, unos 10 000 en La Habana-, mientras circulan miles de vehículos de fabricación soviética de las marcas Lada y Moskvich, ahora rusas.

En 2025, entraron en vigor medidas del gobierno que flexibilizan la importación de vehículos y abaratan la compra –en divisas– de estos a través de empresas estatales, así como la sustitución de carros viejos por otros modernos provenientes de los servicios de renta del turismo, que fueron sacados de circulación por desperfectos técnicos, pero aún recuperables.

“Son medidas que pudieran beneficiar, sobre todo, a las personas con un poder adquisitivo alto, pues no todos tienen fuentes de ingresos en divisas, que les permitan realizar esas importaciones. Aun así, a mediano plazo o largo plazo, pudieran dar resultados”, dijo a IPS Luis González, residente en La Habana y dueño de un Fiat Polski 126p, automóvil producido en Polonia entre 1973 y el año 2000.

Un parque vehicular envejecido es perjudicial de múltiples maneras: consume más combustible en un contexto de escasez, incrementa las emisiones de carbono a la atmósfera, provoca más ruido y también cuenta con más desperfectos técnicos y menos equipamientos de seguridad.

Una visitante toma fotos con un teléfono móvil, cerca de un grupo de vehículos eléctricos expuestos en un estand durante la Feria Internacional de Transporte y Logística de 2024 en La Habana. La política de modernización del parque automotor cubano promueve la adquisición de carros y motos eléctricos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

De hecho, los automóviles estadounidenses anteriores a 1959 no poseen cinturones de seguridad y las leyes cubanas eximen a conductores y pasajeros de usarlos en vehículos que, como estos, nunca los hayan tenido en su fabricación original.

Según datos del Ministerio de Transporte, en 2024 hubo 7507 accidentes de tránsito, 13 % menos que los 8555 de 2023. Por otra parte, fallecieron 634 personas durante 2024, mientras que en el año anterior, fueron 729.

Las averías de los autos representaron la quinta mayor causa de esos accidentes de tránsito. Además, en 248 443 inspecciones técnicas realizadas en el transcurso de 2024, se detectaron unas 66 000 deficiencias.

“El deterioro del parque automovilístico, no solo viene por el tiempo de explotación, sino también porque las calles están en muy mal estado, y eso provoca roturas en el carro, además de accidentes. Con la estrategia de modernización vehicular, debería ir aparejada la recuperación de las vías, señalización e iluminación. Es una cuestión de seguridad”, acotó González.

El titular de Transporte reconoció en sus redes sociales que el deficiente estado de las vías “cobra factura directamente en accidentes y en el deterioro de los vehículos”.

Asimismo, explicó que el programa de conservación de las vías públicas no ha avanzado lo suficiente por causas materiales, principalmente por el déficit de combustible que sufre el país, aunque no dio más detalles al respecto.

Un automóvil clásico de la marca estadounidense Chevrolet, modelo Bel-Air convertible de 1957, empleado para realizar paseos turísticos transita por una calle del casco histórico de La Habana Vieja. Vehículos como estos han pasado a ser un atractivo para los turistas que visitan Cuba. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Vehículos dolarizados

El primer día de 2025 entraron en vigor los decretos ley 101 y 119 de 2024, que actualizan la política cubana de comercialización de vehículos y pretenden facilitar el acceso de la población a medios de transporte privados. La medida amplía otra norma de 2023 que legaliza la importación de motos eléctricas con aranceles en pesos cubanos.

Asimismo, permite a cualquier persona ingresar a la isla motocicletas con motor de combustión –con aranceles en dólares–, así como comprar automóviles nuevos en divisas a través de importadoras estatales cubanas, a menores precios que los establecidos anteriormente.

Promueve además, con exenciones fiscales, la adquisición de vehículos eléctricos; y aquellas personas, en misiones oficiales en el exterior, –que incluye la exportación de servicios médicos a otros países–, podrán importar vehículos bajo mejores condiciones, con solo los costos de transportación.

En cualquier caso, para la mayoría de los cubanos, conseguir un medio de transporte propio es una fantasía inaccesible para su poder adquisitivo, más cuando casi todas las vías para obtenerlo son en dólares, y no en la moneda nacional.

En este país de 10 millones de habitantes, el salario medio equivale a 38, 7 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar. Una moto eléctrica, el producto más barato entre los mencionados, suele costar más de 1000 dólares.

“Aun con esta nueva ley, no tengo dinero para comprar ningún carro con mi sueldo. Lo mejor que puedo hacer es irme al menos dos años a una misión médica en el extranjero, y ahorrar para traer uno”, dijo a IPS Elena Martínez, una doctora de La Habana.

Una pizarra muestra las marcas y precios de venta de vehículos importados en 2025, en una sucursal de la Corporación Cimex en La Habana. A la mayoría de la población cubana le es imposible comprar un automóvil nuevo con su salario. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Automóviles viejos por modernos y averiados

Con el propósito de modernizar el parque vehicular, en marzo empezó a implementarse una medida para que las personas puedan cambiar sus autos viejos –y pagar un monto adicional en pesos cubanos– por otros modernos que hayan concluido su explotación en el sector turístico, debido a averías u otros problemas.

El proceso se realiza de forma automatizada a través de un sitio web gestionado por la estatal empresa importadora estatal Servicios Automotores S.A. “Este no es el procedimiento que permitirá modernizar de manera masiva el parque automotor de Cuba; sin embargo, en las circunstancias actuales de nuestra economía, aprovechar todo lo disponible, es sin dudas una opción válida, aunque sea por reposición”, dijo el titular de Transporte.

Esa opción tuvo tanta popularidad que las listas de sus solicitantes ya rebasó, según estimó el ministro, la cantidad actual de vehículos disponibles. “Al final, para conseguir los autos en mejores condiciones, algunas personas pondrán un dinero ‘por debajo de la mesa’”, opinó el habanero Jaime García, dueño de un Moskvich.

Tal escepticismo se debe a los casos de corrupción que se evidenciaron con una medida parecida que funcionó hasta diciembre de 2024, la cual estimulaba la reposición de partes y piezas de autos viejos. “La nueva medida me parece positiva, amén de que puedan existir privilegios o favoritismos”, comentó González.

Panorama internacional

1.- Cancilleres del Mercosur amplían las excepciones al arancel externo común

Rubén Armendáriz *

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Mercosur se reunieron para “reflexionar en conjunto sobre el estado de situación” del bloque, así como para hablar sobre “las perspectivas del proceso de integración regional”, y acordaron “discutir la modernización del Mercosur” en la próxima reunión del Grupo Mercado Común, el 23 y 24 de abril, como previa al nuevo encuentro de cancilleres, que será el 2 de mayo.

Después de que el presidente argentino Javier Milei amenazara con salirse del Mercosur si no lo dejaban firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el escenario mundial con el tarifazo que a todos los países les impuso Donald Trump, encuentra a los cancilleres del bloque del Cono Sur reunidos en Buenos Aires.Argentina ya propuso en una reunión de coordinadores de hace semanas flexibilizar el bloque, que le permita a sus miembros firmar acuerdos comerciales con terceros Estados, algo que no pueden hacer de manera individual por los tratados fundantes de 1991, y sobre todo por normativas de 2000.

El jueves fue un encuentro informal entre Gerardo Werthein de Argentina, Mauro Vieira de Brasil, Rubén Ramírez de Paraguay y Lubetkin, y este viernes, en el Palacio San Martín de Buenos Aires, se sumó a la reunión, también de carácter informal, Celinda Sosa de Bolivia.“Ante los cambios dramáticos en este período, todo organismo internacional, sobre todo uno que tuvo dificultades, tiene que irse readecuando”, opinó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin. Los ministros “reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento y la unidad del Mercosur y la determinación de modernizarse y explorar, de manera coordinada, cómo aprovechar mejor las circunstancias de una coyuntura internacional cambiante y desafiante”.

“Los cancilleres coincidieron en la importancia de trabajar en la agenda interna y de relacionamiento externo del Mercosur”, apunta el comunicado, y agrega que las autoridades “subrayaron los recientes avances, como la suscripción del acuerdo con Singapur y la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea»Asimismo, “manifestaron su compromiso en avanzar prioritariamente con las negociaciones con la EFTA [Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés, que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza] y con Emiratos Árabes Unidos, con vistas a concluir ambas negociaciones durante el presente semestre”.

Con el objetivo de “hacer frente a los desafíos que presenta el actual contexto internacional”, los cancilleres acordaron ampliar, de manera temporal, la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de cada Estado parte de hasta 50 códigos arancelarios, “e instruyeron a los respectivos coordinadores nacionales a implementar ese entendimiento”.

Para el canciller uruguayo, se inicia un proceso de reconducción para asumir que el Mercosur tiene que estar a la altura de los nuevos desafíos”Lubetkin dijo a la diaria, que la conversación estuvo marcada por la situación generada a raíz de las medidas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Se aprovechó para hablar del tema de fondo, y es que hay objetivamente una necesidad de reflexión de cómo el Mercosur va a un proceso de adecuación, modernización.

No hay duda de que, ante los cambios dramáticos en este período, todo organismo internacional, sobre todo uno que tuvo dificultades, tiene que irse readecuando”.Bolivia manifestó este sábado, tras la reciente reunión de cancilleres del Mercosur, su compromiso con los procesos de integración regional como forma de enfrentar los actuales desafíos comerciales, mismos que consideró pueden ser una oportunidad si se enfrentan en común.

Asimismo reiteró su compromiso con un Mercosur «inclusivo y solidario, que promueva no solo la integración comercial, sino también la defensa de los derechos humanos».En concreto, Argentina solicitó aumentar las excepciones de productos que no deben pagar el arancel externo común, y eso fue consensuado por los cinco países, que acordaron exceptuar hasta 50 productos por país.

Según transmitió el canciller, Brasil y Argentina tienen actualmente unas 100 excepciones, Uruguay alrededor de 220 y Paraguay más de 600, es decir, productos que bajan el arancel externo común a cero. La lista concreta de hasta 50 productos se definirá en la reunión del GMC del 23 y 24 de abril, en Buenos Aires.La prensa argentina señala que en el gobierno de Milei van con una propuesta “por primera vez firme”, Y afirman que Brasil está más receptivo a pesar de la inexistencia de un diálogo entre Javier Milei y Lula da Silva, o de Javier Milei con el nuevo mandatario uruguayo, Yamandú Orsi.

El libertario sólo se relaciona con Santiago Peña, a quien visitó en Paraguay el jueves. Milei preside el Mercosur hasta julio, momento en que tendrá que convocar a sus colegas del vecindario para una cumbre de presidentes en Buenos Aires.En el encuentro también se hizo foco en “las negociaciones reales”, según Lubetkin, con relación a la concreción del acuerdo con la UE, Singapur, el EFTA y Emiratos Árabes. “Después, una negociación sí o no con Estados Unidos es parte del proceso de discusión.

Cuando un país pide facilitar instrumentos que a su vez te sirven a ti… Esta discusión informal que empezó el jueves inicia un proceso de reconducción para asumir que el Mercosur tiene que estar a la altura de los nuevos desafíos. No dormirnos, sino trabajar ya en el GMC y reunir a los cancilleres”.Argentina ha insistido en propuestas de modernización del Mercosur que permitan a los países hacer acuerdos bilaterales sin el aval de los socios del bloque, en particular, para poder avanzar en un eventual acuerdo con Estados Unidos.

Lubetkin reafirmó que “nada de lo que se habló” en estos dos días “implica salir de los marcos del Mercosur”, y señaló que “la novedad es la agilidad y rapidez que tiene que tener un organismo que históricamente fue lento para afrontar estas realidades”. Añadió que se hará “un mapeo real de dónde estamos cada uno” con relación a otras negociaciones, y planteó que se “debería llegar con algo avanzado” para julio, cuando se reúna el Consejo del Mercado Común y la cumbre de presidentes del Mercosur.

“Hoy se avanzó, porque, objetivamente, de una situación que si uno miraba los medios era de contraste permanente, fuimos encontrando con mucha franqueza los caminos para conducir un proceso que es muy complejo por el contexto internacional, además de las debilidades del Mercosur”. En ese sentido, dijo el canciller, la situación generada por las medidas de Trump “empujó más a todos” a iniciar este proceso.El clima, dijo, “fue duro; cada uno representaba sus intereses, pero con un marco de comprensión de los escenarios que se están viviendo”. “La reflexión no está preparada, no hay que mirarlo desde un concepto cerrado: veamos hacia dónde conduce, preservando el Mercosur, con un escenario cómodo para todos los países pero no paralizándonos”, concluyó.Sobre la posibilidad de negociar conjuntamente con Estados Unidos los nuevos aranceles, eso no estuvo planteado: “Los diálogos son diferentes”. dijo.

*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Para EEUU, la minería en aguas profundas es una cuestión urgente

Allison Federika *

Washington está diseñando una estrategia que incidirá en varias dinámicas geopolíticas.

Más allá del clamor arancelario, las negociaciones sobre Ucrania y diversas reformas institucionales, el gobierno estadounidense ha estado ideando nuevas maneras de fortalecer su seguridad y autonomía en el suministro de minerales críticos, un proceso en el que la minería en aguas profundas es un complemento necesario. Se trata de un proyecto a largo plazo, cuyo éxito dependerá de los pasos fundamentales que se establezcan hoy.

Y la forma en que Washington desarrolle la minería en aguas profundas en aguas internacionales bien podría influir en otras dinámicas geopolíticas, como la competencia entre Estados Unidos y China, las relaciones en América del Norte, la relevancia de las islas del Pacífico y la cooperación tecnológica y comercial.

El interés de Estados Unidos por asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos ha cobrado impulso en los últimos años. En 2022, Washington publicó una lista actualizada de 50 minerales que consideraba esenciales para su seguridad económica y nacional. Los criterios para la lista incluían las vulnerabilidades de la cadena de suministro, la escasez de yacimientos nacionales y el papel de ciertos minerales en la fabricación de productos estratégicos. En 2023, Frontiers in Marine Science publicó un estudio que identificó cuatro regiones dentro de las aguas territoriales estadounidenses propicias para la minería de aguas profundas.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2024 incluía instrucciones para que el Departamento de Defensa realizara un estudio de viabilidad sobre la extracción de minerales de aguas profundas, especialmente nódulos polimetálicos, y su potencial para aplicaciones de defensa. (Este estudio debía presentarse en marzo de 2025, pero aún no se ha completado). Bajo la administración Trump, una nueva orden ejecutiva exigía más financiación y menos regulación para apoyar la minería y el procesamiento nacionales de minerales críticos y tierras raras.

También planteó la idea de construir plantas de refinación en bases de defensa existentes. Más recientemente, el gobierno anunció que emitiría otra orden ejecutiva que exige el mapeo de los recursos del fondo marino, el apoyo regulatorio para la explotación del fondo marino, el procesamiento nacional y el almacenamiento estratégico. Estas medidas buscan lograr en el océano lo que otras similares pretendían lograr en tierra: reducir la dependencia de China, diversificar las fuentes, aumentar la demanda global y asegurar las cadenas de suministro.

Aunque muchos países sienten una urgencia similar por explotar los minerales del fondo marino, la mayoría no podrá hacerlo. Para empezar, es prohibitivamente caro. Los costos asociados con la perforación y la extracción dificultarán que las empresas obtengan apoyo financiero y firmen acuerdos de compra, dos componentes necesarios para el proceso minero. Por otro lado, las preocupaciones ambientales generarán incertidumbre sobre el tipo de regulación que esperan encontrar los perforadores.

Por último, la tecnología para la perforación en aguas profundas aún se encuentra en una etapa relativamente incipiente. Por lo tanto, solo hay unas pocas empresas en el mundo que pueden aspirar nódulos del fondo oceánico, perforar la corteza y sacar los materiales extraídos a la superficie.

La pregunta más importante, sin embargo, se centra en la legalidad de la minería en aguas internacionales. Los parámetros para la minería nacional en aguas profundas son claros, ya que, en su mayor parte, la extensión de las fronteras nacionales hacia el mar se ha establecido firmemente en la mayoría de los lugares. Esto facilita la extracción de costras de ferromanganeso o costras ricas en cobalto que contienen cobalto, manganeso, níquel, platino y algunos elementos metálicos de tierras raras. Estos depósitos se encuentran a menor profundidad y, por lo tanto, se encuentran dentro de las zonas económicas exclusivas de los países.

Sin embargo, los nódulos polimetálicos, que se consideran los depósitos más valiosos, se encuentran en el fondo del océano a profundidades que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 metros (o entre 10.000 y 20.000 pies). Estas profundidades sitúan los depósitos en aguas internacionales, que es donde las reclamaciones legales se vuelven mucho más turbias.

En 1982, la ONU estableció su primer marco jurídico internacional integral sobre la minería de los fondos marinos. Esta ley se actualizó en 1994 para incluir la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), encargada de regular las actividades relacionadas con los minerales en aguas internacionales realizadas por los países adheridos al acuerdo de la ONU, y disposiciones más estrictas sobre la minería de los fondos marinos para abordar diversas preocupaciones. Si bien la ISA ha emitido 31 licencias exploratorias, no ha emitido ninguna licencia de explotación porque aún no ha establecido las características regulatorias para la explotación, a pesar de haber trabajado en ellas durante más de una década. Estados Unidos nunca ratificó estos acuerdos. En cambio, opera con arreglo a su legislación nacional.

En 1980, Estados Unidos aprobó la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos para regular la participación de los ciudadanos y empresas estadounidenses en actividades de minería de los fondos marinos en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, la legislación se concibió inicialmente como una medida provisional para futuras regulaciones internacionales, y dado que Washington nunca ratificó el acuerdo de la ONU, sigue vigente en la actualidad.

Así, en 1984, Estados Unidos emitió cuatro licencias de exploración para la Zona Clarion-Clipperton, un área muy codiciada y repleta de nódulos polimetálicos. Solo dos de estas licencias permanecen activas. Ambas pertenecen a Lockheed Martin y expiran en 2027. Aun así, Estados Unidos ha enviado representantes para observar las reuniones de la ISA y, en general, ha respetado sus decisiones. Sin embargo, la urgencia de asegurar los minerales como una cuestión de seguridad económica y nacional ha cambiado su enfoque.

Estados Unidos tiene tres opciones generales para impulsar la minería en aguas profundas, dos de las cuales transformarían drásticamente la geopolítica de esta práctica. La primera opción sería que Estados Unidos aprobara el acuerdo de la ONU y se adhiriera a la ISA. Es casi seguro que no lo hará.

La segunda opción sería que Estados Unidos ignorara el derecho internacional y procediera conforme a su legislación nacional vigente. Este mismo escenario fue planteado por The Metals Company, una firma canadiense que recientemente consultó con los reguladores estadounidenses sobre el proceso de solicitud para obtener licencias de exploración y explotación en aguas internacionales a través de la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos.

Si la compañía y Washington avanzan con esta opción, se añadiría un nuevo elemento estratégico a la cooperación bilateral en el campo de los minerales críticos. Sin embargo, si la compañía (cualquier compañía, en realidad) recibe una licencia, y esta se superpone con una licencia ISA, entonces tendrá pocos recursos internacionales. (La ubicación de la Zona Clarion-Clipperton, entre Hawái y México, también abre la posibilidad de considerar un papel más activo por parte de México en alguna capacidad. Sin embargo, este escenario añadiría más complicaciones a un proceso ya complejo).

La capacidad de actuar con independencia de la ISA depende, en última instancia, de la capacidad de cumplimiento de Estados Unidos y de la ISA. Actualmente, la ISA no cuenta con mecanismos de cumplimiento establecidos; ninguna entidad se encarga de evaluar la seguridad de los proyectos ni de hacer cumplir las normas a las partes (por ejemplo, boicotear materiales obtenidos por partes independientes) que no se adhieren a las prácticas de la ISA. Las empresas, ya sean con o sin licencia estadounidense, tienen la opción de contratar empresas privadas de seguridad marítima para la seguridad operativa. Estas empresas tienen la reputación de ser flexibles y rentables, lo que las hace más adecuadas que una fuerza armada nacional para el despliegue comercial en aguas internacionales.

Vienen equipadas con ópticas de vigilancia de largo alcance, sistemas de radar y, en algunos casos, armas ligeras montadas. Además, las empresas utilizan drones comerciales VTOL y vehículos aéreos no tripulados de ala fija equipados con cámaras electroópticas/infrarrojas para supervisar las aproximaciones marítimas y rastrear el tráfico de superficie en tiempo real. Son especialmente adecuadas para zonas de riesgo bajo a medio y para operadores comerciales que requieren soluciones a medida y escalables.

Sin embargo, las fuerzas navales nacionales podrían intervenir si las amenazas a la seguridad resultan demasiado graves para que las empresas privadas las puedan afrontar. En este sentido, la Armada de los EE. UU. cuenta con sólidas capacidades. Cabe destacar que el Departamento de Defensa ha lanzado iniciativas como el Consorcio MARSEC, cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre el gobierno, la industria y las entidades de seguridad privadas para abordar los desafíos marítimos en regiones estratégicas. Estados Unidos también apoya la integración de tecnología de defensa en las operaciones comerciales.

La tercera opción sería que Estados Unidos buscara aliados estratégicos para acceder a depósitos minerales a través de la ISA sin adherirse formalmente al acuerdo. Este es el escenario más probable, ya que permite a Estados Unidos obtener los minerales deseados sin instigar confrontaciones con otros. Para recibir una licencia ISA (para exploración o explotación), la empresa solicitante debe estar patrocinada por un país que haya ratificado el acuerdo de la ONU. Normalmente, una empresa utiliza su país de origen como patrocinador. Sin embargo, las empresas también pueden utilizar una filial ubicada en una nación que sea parte del acuerdo de la ONU.

Por ejemplo, The Metals Company utilizó a su filial, Nauru Ocean Resources Inc., para lograr que la República de Nauru patrocinara su solicitud de licencia ISA. La sucursal británica de Lockheed Martin creó UK Seabed Resources para obtener el patrocinio del gobierno británico y, finalmente, adquirir dos contratos de exploración ISA.

En este escenario, el valor de los países insulares del Pacífico —Kiribati, Nauru, las Islas Cook y Tonga, entre otros— podría dispararse. La mayoría probablemente acogería con agrado las oportunidades de inversión y desarrollo que ofrecería su patrocinio.

Muchos poseen valiosos yacimientos minerales en los fondos marinos dentro de sus propias zonas económicas, lo que brinda a las empresas la oportunidad de probar tecnología, equipos y, presumiblemente, progresar a un ritmo más rápido al trabajar exclusiva y directamente con el gobierno nacional, en lugar de tener que hacerlo a través de una organización internacional más lenta y sobrecargada por la burocracia. Además, estas filiales podrían realizar operaciones mineras con el respaldo de la seguridad estadounidense.

El derecho internacional permite a la Armada estadounidense proteger a ciudadanos, empresas e intereses estratégicos estadounidenses con el argumento de defender la libertad de navegación o la seguridad marítima. Esto significa que la protección de buques con bandera estadounidense o activos de propiedad estadounidense es permisible incluso si la zona de extracción de recursos no se encuentra dentro del territorio soberano estadounidense. Y esto sin mencionar el hecho de que los vínculos con estas naciones se alinean con el objetivo de Washington de contrarrestar la influencia china en la región.

Por último, la minería en aguas profundas contribuirá a la formación de alianzas comerciales y tecnológicas estadounidenses, independientemente de cómo Washington decida abordarla. La tecnología necesaria para la minería en aguas profundas, incluyendo diversas formas de inteligencia artificial, aún está en desarrollo. Dado que aún se requieren avances para crear operaciones más rentables, existe margen para la posible cooperación entre líderes de la industria y entidades financieras.

Además, Estados Unidos nunca iba a asumir el control absoluto de todos los aspectos de la cadena de suministro: extracción, procesamiento, refinación, metalurgia y fabricación. Dependiendo del costo y la distancia, Estados Unidos podría considerar socios estratégicos para apoyar diferentes partes del proceso.

*Directora de análisis de Geopolitical Futures.