Panorama Económico Latinoamericano- Del 17 al 23 de julio de 2025

El futuro del cobre en Chile y Perú tras los aranceles de Trump

El metal rojo enfrenta un futuro incierto: con un impuesto de arancel anunciado por EE. UU., Chile y Perú deben evaluar cómo sus economías reaccionarán a la volatilidad de los mercados internacionales. Mientras algunos prevén beneficios a largo plazo, otros temen que el impacto inmediato sea irreversible.

El reciente anuncio de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre ha sacudido los mercados internacionales y encendido las alarmas en los países productores más grandes del mundo.

Chile y Perú, que representan una parte sustancial de las reservas y exportaciones globales de cobre, se encuentran ahora en una encrucijada: ¿serán capaces de transformar esta amenaza en una oportunidad o el impacto será demasiado fuerte para sus economías? Los aranceles, programados para entrar en vigor a partir del 1 de agosto, plantean más preguntas que respuestas sobre el futuro de esta industria clave en ambas naciones.

El presidente del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, reaccionó rápidamente a las noticias del anuncio de Trump. En una entrevista con Forbes, dejó claro que la medida no traería buenas noticias para el gremio. El reciente anuncio de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre ha sacudido los mercados internacionales y encendido las alarmas en los países productores más grandes del mundo.

Chile y Perú, que representan una parte sustancial de las reservas y exportaciones globales de cobre, se encuentran ahora en una encrucijada: ¿serán capaces de transformar esta amenaza en una oportunidad o el impacto será demasiado fuerte para sus economías? Los aranceles, programados para entrar en vigor a partir del 1 de agosto, plantean más preguntas que respuestas sobre el futuro de esta industria clave en ambas naciones.

Villarino dejó claro que la medida no traería buenas noticias para el gremio. “Chile importa más de lo que exporta a los Estados Unidos y provee más del 50% del cobre que consume Estados Unidos. Ellos no tienen la capacidad de producir su demanda de manera muy rápida”, explicó.

Ese análisis refleja un punto clave: la dependencia de EE.UU. del cobre chileno, especialmente en lo que respecta a la producción de cátodos, un componente crucial para industrias como la electrónica y la automotriz.

A la espera

La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, reforzó la cautela ante la incertidumbre que acompaña el anuncio. “No ha habido una notificación oficial y, en consecuencia, tampoco conocemos los alcances precisos de estas decisiones que se han comunicado en términos todavía muy generales”, indicó.

Las autoridades chilenas, así como las del sector privado, se mantienen a la espera de más detalles, lo que refleja la naturaleza ambigua de la medida y la necesidad de una respuesta más precisa por parte de Estados Unidos.

Aunque Chile se ve como el mayor productor de cobre a nivel mundial, con una cuota de aproximadamente el 65% de las importaciones de cátodos de cobre a EE. UU., la incertidumbre en torno al alcance del arancel sigue siendo significativa.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 2024, Estados Unidos consumió 1,6 millones de toneladas de cobre refinado, de las cuales más del 36% provino de Chile. En cuanto a las exportaciones de cobre, Codelco, la estatal chilena, ha visto cómo sus envíos a EE. UU. representan solo el 11% del total de sus exportaciones, pero la posible afectación de estos flujos podría generar consecuencias a largo plazo si el arancel se mantiene o se expande.

¿Y qué pasará con Perú?

Perú, por su parte, es el tercer mayor productor global de cobre, detrás de Chile y el Congo. Sin embargo, el impacto directo de los aranceles de Trump sobre sus exportaciones podría ser limitado.

De acuerdo con el analista José Gonzales, editor internacional de la revista Rumbo Minero América Mining, las exportaciones de cobre de Perú a EE. UU. representan solo un 3% del total anual. “El golpe directo a las exportaciones sería marginal”, comentó

Explicó, además, que lo que podría afectar a Perú serían las tarifas sobre productos derivados del cobre, procesados en países como China o Vietnam, que luego son enviados a Estados Unidos.

El director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, también advirtió que el impacto depende de si los aranceles se aplican solo al mineral en bruto o también a los productos derivados.

“Si es solo cobre como mineral en bruto, Estados Unidos no es un destino relevante, entonces el efecto sería relativamente pequeño”, señaló Vásquez. Sin embargo, agregó que, si se incluyen los productos derivados, como cátodos y chapas, las exportaciones de cobre peruano a Estados Unidos podrían verse afectadas.

A pesar de ello, los números siguen siendo bajos en comparación con otros destinos, como China, que concentra alrededor del 73% de las exportaciones de cobre de Perú.

Las arcas fiscales

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez-Reyes, destacó que la subida en los precios del cobre, que podría desencadenarse por esta medida, podría beneficiar a las arcas fiscales de su país en el corto plazo, siempre y cuando no haya una disrupción mayor en los mercados de destino.

No obstante, también reconoció los riesgos asociados a una escalada comercial global entre EE. UU. y China. La incertidumbre sobre la aplicación de los aranceles podría generar una volatilidad significativa en los mercados internacionales, afectando la estabilidad y los precios del cobre en el futuro.

En el caso de Chile, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, también se refirió a la situación, asegurando que la medida no necesariamente tendría efectos inmediatos.

“Codelco, como la mayor productora a nivel mundial, somos y seguiremos siendo un proveedor seguro y confiable”, comentó. Aunque también destacó que el mundo necesita cada vez más cobre para enfrentar la transición energética global, lo que podría jugar a favor de Chile si se logra mantener una buena relación comercial con otros países, incluso si las políticas de Trump se mantienen en pie.

Circunstancias diferentes

Aunque Chile y Perú enfrentan circunstancias diferentes debido a su papel en el mercado global del cobre, ambos países coinciden en que las políticas de Trump representan un desafío. La pregunta clave es cómo manejarán este desafío.

Chile, con su dominio en la producción de cobre, podría beneficiarse de una diversificación de mercados, tal como lo sugiere la ministra Williams, quien destacó que la creciente demanda global por cobre, impulsada por la transición energética, podría ser una gran oportunidad para el metal chileno.

Por su parte, Perú, con una dependencia menor de EE. UU., tiene la oportunidad de fortalecer sus relaciones comerciales con otros países, especialmente China.

El analista Dante Vera, de V&C Analistas, comentó que la situación podría ser más beneficiosa para Perú si logra aprovechar su posición geopolítica en el contexto global. “Lo que debe buscar Perú es lograr un equilibrio justo para los intereses del país, asegurando que el cobre, junto al litio, sea clave para dejar una huella global en la transición energética”, señaló.

El impacto en el dólar

La reciente decisión de Trump también está generando incertidumbre en los mercados de divisas. Tras el anuncio de los aranceles, el dólar se debilitó en las economías de Chile y Perú, y los analistas prevén que la moneda estadounidense podría continuar su tendencia a la baja.

En Perú, por ejemplo, el tipo de cambio se proyecta que descienda de S/ 3.55 a S/ 3.50, mientras que, en Chile, el peso cayó a 942 pesos por dólar. Sin embargo, como señaló Diego Marrero, portfolio manager de Blum, “la demanda por cobre se mantendrá firme, lo que podría seguir impulsando una apreciación del sol frente al dólar”.

El gerente de seguros financieros y pensiones de Rimac Seguros y Reaseguros, Javier Gamboa, agregó que el mercado está aún tratando de determinar si los altos precios del cobre pueden mantenerse a largo plazo.

“Si el precio se sostiene, será un viento a favor para Perú y Chile y sus respectivas balanzas comerciales, por un efecto precio favorable”, afirmó.

La vuelta de la minería en El Salvador: la sociedad civil responde

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

La extracción de oro tiene una larga y conflictiva historia en el país, que se remonta a la época colonial y ha dejado secuelas ambientales profundas, como la contaminación de los ríos causada por el drenaje ácido de las minas.

La nueva ley establece que solo el gobierno del presidente Nayib Bukele puede autorizar o llevar a cabo la minería, aunque puede hacerlo a través de “instituciones creadas o diseñadas específicamente para esta actividad, o a través de empresas en las que tenga participación”.

Durante los días en que se aprobó la ley, Vidalina Morales —una de las mujeres que ha alzado la voz por años contra la minería en El Salvador— vivió las noches como un infierno, asegura. Sobre todo al caer el sol, circulaban incesantemente vehículos extraños en su comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una zona donde el conflicto minero ha sido central.

Los interminables ladridos de perros alterados por los foráneos que ingresaban a la zona rural rompían el silencio nocturno. No sabe con certeza quiénes iban en esos vehículos, pero sus vecinos le advirtieron que “tenga precaución”.

Morales, al igual que sus compañeros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (Ades), tienen más de 20 años de ejercer labores de resistencia en Santa Marta. Ella sospechó que en los vehículos extraños podrían viajar policías con la intención de arrestarla. Desde meses atrás, ADES había denunciado acoso policial contra la comunidad y este se vio recrudecido luego de la re-introducción de la minería, según Morales.

La activista sostiene que en Ades nunca dejaron de estar en resistencia, ni siquiera tras la entrada en vigor de la prohibición de la minería en 2017. En 2023, cinco miembros de Ades fueron arrestados y acusados de un supuesto delito ocurrido durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Ese proceso judicial aún continúa y Ades está convencida de que es una represalia por su lucha antiminera. Los activistas han optado por no presentarse a las audiencias pues consideran que no hay garantías de un proceso justo.

Otras organizaciones han mostrado un visible rechazo a la nueva Ley de Minería. En marzo la Iglesia católica presentó más de 150 000 firmas ante la Asamblea Legislativa que piden derogar la Ley. Organizaciones sociales presentaron otras 59 000 firmas y una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Todas estas actividades, sin embargo, no han logrado cambiar la decisión del gobierno. Al contrario, de forma discreta e, incluso antes de la aprobación de la nueva ley, algunas empresas han empezado a inscribirse en el Registro de Comercio con el objetivo de la explotación de minerales en el país.

Un veterano minero muestra interés

La nueva Ley de Minería Metálica en El Salvador, aprobada el 23 de diciembre de 2024, ya ha comenzado a atraer a figuras conocidas del sector, aunque hasta ahora no se han anunciado proyectos concretos. Desde diciembre, al menos tres empresas relacionadas con el comercio de metales se han inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador.

Entre ellas se encuentra una empresa formada por dos veteranos de la minería con un historial controvertido en Centroamérica.

Entre ellas se encuentra una empresa formada por dos veteranos de la minería con un historial controvertido en Centroamérica.

Citalá Resources, registrada oficialmente el 27 de febrero de 2025 como empresa de explotación minera, fue fundada por dos abogados de una firma especializada en inversión extranjera, pero su junta directiva revela un perfil minero más robusto.

El canadiense Simon Ridgway aparece como presidente y el venezolano Pedro Rafael García Varela como vicepresidente. Ambos están ligados a la empresa canadiense Radius Gold Inc., con casi 30 años de experiencia en la minería aurífera en Perú, México, Guatemala y Honduras.

Ridgway y García Varela también fundaron Entre Mares de Guatemala, una empresa que participó en el proyecto de minería de oro Cerro Blanco en ese país, y una filial de Bluestone Resources, con sede en Canadá, y anteriormente de la ahora desaparecida gigante minera canadiense Goldcorp.

El proyecto Cerro Blanco ha sido criticado por su presuntos malos manejos y por riesgos de contaminación del Lago de Güija, compartido con El Salvador, y conectado al Río Lempa, la principal fuente de agua de El Salvador.

Aunque el permiso de explotación minera del proyecto fue revocado en junio de 2024, la mina fue posteriormente vendida a la empresa canadiense Aura Minerals como parte de su adquisición de Bluestone.

Desde entonces, el nuevo propietario ha respondido a las acusaciones de que supone una amenaza para el medio ambiente, afirmando su “compromiso con una minería responsable y sostenible”.

Radius Gold también participó en la mina San Martín, en Honduras, operada a través de las ahora desaparecidas Glamis Gold y Entre Mares de Honduras, también filiales de Goldcorp.

Aunque ya clausurado desde 2009, el proyecto es citado como un caso emblemático de los impactos negativos de la minería a cielo abierto: contaminación, conflictos sociales y presuntas violaciones a derechos humanos.

Activistas medioambientales en el lago de Güija protestan contra los proyectos mineros en la zona. Compartido por El Salvador y Guatemala, el lago está conectado con el río Lempa, que es la principal fuente de agua de El Salvador. Imagen: Camilo Freedman / dpa / Alamy

Según los documentos del Registro de la Propiedad y Catastro consultados por Dialogue Earth, hasta finales de abril de 2025, Citalá Resources no había registrado inmuebles a su nombre, pero su acta de constitución contempla fusiones y participación en sociedades de economía mixta. Esto es clave: la nueva ley establece que solo el Estado puede ejercer la minería metálica, pero permite hacerlo mediante asocios público-privados o empresas mixtas.

La legislación también ofrece beneficios fiscales a inversionistas extranjeros, incluyendo exenciones impositivas de hasta 10 o incluso 20 años.

Además de Citalá, otras dos empresas fueron constituidas el 17 de diciembre de 2024, seis días antes de la aprobación de la ley: Efatá, S.A. de C.V. y Mega Obras y Servicios, S.A. de C.V..

Ambas están vinculadas a ciudadanos extranjeros —colombianos y venezolanos— y fueron inscritas oficialmente en enero y febrero de 2025. En sus documentos fundacionales figuran como compañías de apoyo a actividades mineras.

Resistir en terrenos hostiles

A pesar de la revocación de la prohibición y del creciente interés de nuevas empresas, expertos han puesto en duda la viabilidad de nuevos proyectos.

Para Andrés McKinley, un académico e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con décadas de experiencia en temas de minería metálica y gestión de recursos hídricos, no existe la viabilidad de un proyecto minero en El Salvador.

“Este país sigue siendo un país que sufre de estrés hídrico. No hay suficiente agua para responder a las demandas de la gente. Usted sabe que el estrés hídrico ocurre cuando la disponibilidad del agua llega a los 1700 metros cúbicos por persona al año. Y estamos ahí desde hace algunos años”, dice McKinley, haciendo referencia al indicador de estrés hídrico desarrollado y aplicado desde los años setenta.

No es lo único que lo vuelve inviable, y según McKinley, los estudios de prospección realizados hace alrededor de 20 años por la minera Pacific Rim arrojaron que la densidad de oro en el territorio salvadoreño apenas ronda entre los 5 ó 9 gramos por tonelada de tierra: menos de los necesarios para fabricar un anillo de oro.

En una publicación en X en noviembre, en la que anunciaba que se revocaría la ley, un mes antes de la decisión final, Bukele afirmó que El Salvador posee yacimientos de oro con la “mayor densidad por kilómetro cuadrado del planeta”. Esta afirmación ha sido rechazada o calificada como mentira por académicos y otros expertos.

En 2013, la entonces División de Minería de la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (Minec) de El Salvador elaboró un informe titulado “Recursos mineros metálicos en El Salvador”, que nunca se hizo público, pero al que ha tenido acceso Dialogue Earth.

El reporte plantea que los principales yacimientos de oro y plata del país se encuentran en la franja norte y oriente, sobre todo en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión.

La cantidad aproximada con potencial de explotación minero son 1 681,89 kilómetros cuadrados, según el estudio, lo que equivale a cerca de 8% del territorio nacional.

Algunas de las zonas de interés fueron minas activas décadas atrás, como la de San Sebastián, una de las más grandes hasta los años noventa, y que genera desde hace años drenajes ácidos sobre el río del mismo nombre, en el departamento de La Unión.

En la actualidad, el gobierno salvadoreño se ha negado a revelar los estudios que fundamentaron su decisión para reactivar la minería metálica, y los declaró bajo reserva por considerarlos un “secreto comercial”.

El mapa publicado por el presidente Bukele en noviembre de 2024 coincide, sin embargo, con los mismos puntos señalados por el informe del Minec del año 2013.

“No estamos en contra de toda la minería, entendemos que necesitamos minerales, necesitamos metales”, explica McKinley. “Pero eso no significa que se haga en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia”, concluye.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una obra en Conchagua, en la costa este del país. Bukele asegura que El Salvador posee yacimientos de oro con “la mayor densidad por kilómetro cuadrado del planeta”, una afirmación rechazada por los expertos.

Represión de las protestas

Ades y sus miembros no han parado sus actividades, pese a la pérdida del impulso de la minería en el discurso público. Como lo hicieron previo a la aprobación de la nueva ley, continúan realizando capacitaciones en el tema y manifestaciones comunitarias.

A inicios de junio, el abogado de los ambientalistas, solicitó la separación del juez de la causa por considerar que su criterio podría estar sesgado tras las acusaciones de que formó parte de la guardia nacional durante la guerra civil. La solicitud fue aprobada el 6 de junio.

Vidalina Morales dijo a inicios de abril pasado que en Santa Marta persistía una “relativa calma” pero “el temor está presente porque sabemos de lo que son capaces, ¿verdad? Lo hemos visto en todo lo que ha sido el régimen de excepción. El temor es que haya capturas”.

Hace dos años, su hijo fue arrestado utilizando el Régimen de excepción de El Salvador, un decreto legislativo aprobado en marzo de 2022 y que ha sido prorrogado durante más de dos años y suprime garantías constitucionales.

En la práctica, el Régimen ha permitido arrestos masivos el vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y que ha dejado cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las comunidades de Cabañas, además, han padecido cercos militares repentinos bajo la justificación del Régimen.

A mediados de mayo, el gobierno salvadoreño ha ejecutado arrestos de activistas y defensores de derechos humanos; y la Asamblea Legislativa aprobó una ley que impone aumentos de impuestos a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, medidas que podrían hacer prácticamente imposible el funcionamiento de algunos de ellos. Las organizaciones no han dejado de resistir.

Para este artículo se solicitaron entrevistas con el Ministerio de Medio Ambiente; la Dirección General de Hidrocarburos, Energía y Minas; y las nuevas empresas inscritas, sin que se obtuviera respuesta.

Clima afecta la cosecha y golpea a caficultores de Costa Rica

IPS

Cindy Murillo es productora de café de la zona de Los Santos de Costa Rica y estima que perdió alrededor de 100 fanegas de las 450 que proyectaba recoger en la cosecha 2024-2025 que recién terminó . Murillo no está sola: en la región, las pérdidas fueron generalizadas y el cambio climático está detrás de ellas.

“Si tomamos como base que el precio a la fecha por fanega ronda los 115 000 colones (alrededor de 230 dólares) en mi familia tuvimos una reducción en los ingresos cercana a los 11,5 millones de colones (23 000 dólares), incluso podría ser más si el precio final se incrementa. Esta es una rebaja económica muy grande para el mantenimiento de la finca. Podríamos decir que este año quedamos con una ganancia mínima, pero tuvimos una falla mecánica del carro que transporta el café y la empleamos en eso”, analizó Murillo.

La fanega es la unidad tradicional utilizada en Costa Rica para medir el volumen del café cosechado, en que cada una equivale a aproximadamente 258 litros de café en cereza o 20 canastos del grano. En las dos últimas cosechas su familia no ha tenido ganancias del café, apenas han podido darle vuelta al dinero para arrancar con el cultivo del año siguiente (lo que les ha permitido sostenerse financieramente es que su esposo trabaja como asalariado). Murillo ya definió que, si en dos años la situación no mejora, tendrá que vender su finca.

Para ella están muy claras las causas de sus pérdidas: las atribuye al cambio climático, el cual incidió con fuertes lluvias en temporada seca, una característica que, asegura, no se presentaba en el pasado. Este caso es un ejemplo de las «pérdidas y daños», un término que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya están ocurriendo en los territorios, y que suceden a pesar o por la falta de medidas de adaptación.

La lluvia exacerbó la presencia de enfermedades como la roya, el ojo de gallo y la antracnosis, con suelos saturados, granos que se cayeron, así como floración anticipadas y reducidas, obstaculizando el ciclo normal de la planta. Al igual que ella, una gran parte de las 35.500 personas que dependen del cultivo del café en la zona de Los Santos de Costa Rica experimentaron pérdidas cercanas a 20 % de su cosecha. Los caficultores de la región producen cerca de 50 % del café costarricense.

Esta problemática que impacta a unas 13 000 familias de la zona, de las cuales 90 % son pequeños o medianos productores, se suma a las pérdidas económicas que han tenido en años anteriores, que han mantenido a la mayoría endeudada. La esperanza estaba en recuperar sus inversiones en un 2025 promisorio por el incremento de precios internacionales.

Elias De Melo, investigador de la Unidad de Agroforestería y Mejoramiento Genético de Café y Cacao del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), indicó que las condiciones históricas promedio del clima en los períodos secos eran muy puntuales.

Como muestran sus registros de hace 25 años, en el cultivo del café se alcanzaban tres o cuatro floraciones al año, en los últimos tres o cuatro años rondan entre las seis y ocho.

“Esto les cambió completamente el ritmo a las plantas, al manejo del café y la logística productiva, ahora corresponde estar atento a las proyecciones climáticas y ajustar las actividades. Definitivamente está relacionado con el cambio climático, con la desregulación de los climas, el aumento de la temperatura y el desequilibrio en las masas, corrientes y microclimas”, argumentó el científico.

Aunque no todos los cambios en el microclima sean causados por el cambio climático impulsado por la actividad humana, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipccs) concluyó, en su último informe de síntesis, que existe una buena cobertura observacional para afirmar que «la frecuencia y la intensidad de los eventos de precipitación intensa probablemente han aumentado a escala global en la mayoría de las regiones terrestres».

Además, detalla, «la influencia humana, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, es probablemente el principal factor responsable de la intensificación observada de la precipitación intensa a escala global».

Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), por su lado, afirmó que, para poder determinar que las variaciones que ha sufrido en términos climáticos la zona de Los Santos y otras del país están vinculadas con el cambio climático, se requeriría comparar datos actuales con los de hace 30 años, pero es algo que no han podido establecer. “Lo que sí podemos afirmar es que el 2024 tuvo récords importantes de lluvias, que incluso se arrastraron a inicios del 2025; el año pasado tuvimos 147 récords de temperaturas máximas y 31 récords de mínima; además, 93 récords de lluvia, eso es correspondiente más a fenómenos climáticos”, explicó la experta.

Hernández indicó que en los últimos dos años el país ha experimentado temperaturas récord todos los meses, algo que no es normal. “No vemos diferencias de cambio climático per se. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (Enos) – que son fluctuaciones en las temperaturas de la superficie del mar y la presión atmosférica- unos años tiene su fase cálida con El Niño y otras veces una fase fría con La Niña. A veces es neutra, eso es parte de la variabilidad climática”, dijo la especialista.

Añadió que, en cuanto a lluvias, el 2024 fue muy variable y terminó siendo muy lluvioso, con récords importantes que incluso se arrastraron en 2025, mientras en 2023 las condiciones fueron más secas, “porque estábamos inmersos en una piscina, es decir, el Caribe y el Pacífico calientes”.“En la cosecha anterior tuvimos una pérdida de 4 millones de colones (7897 dólares), sin el ingreso extra de mi esposo, imposible. Implementamos procesos de adaptación y resiembra de bloques completos para contar con variedades más resistentes y renovando cafetales que son de 40 o 50 años. Además, hace años implementamos presupuestos muy exactos ”, indicó la caficultora Murillo.

Al visitar la finca de esta productora se percibe claramente el impacto en ciertas zonas, con secciones enteras de matas parcial o totalmente secas por el impacto de las enfermedades que se desataron por las lluvias extremas. Por lo mismo, no se podrán cosechar el próximo año. En otros lugares habían cafetos floreados, junto con granos verdes, que salieron anticipadamente.

De acuerdo con datos preliminares del Instituto del Café de Costa Rica (Icafe), que es la institución pública – no estatal – rectora del fomento de la actividad cafetalera del país, la situación climática a finales de 2024 y principios de este 2025 provocó pérdidas en unas 200 000 fanegas durante el corte final de la cosecha. Según Gustavo Jiménez, director ejecutivo del Icafe, la producción nacional cayó 16 % y en Los Santos cerca de 15 %. Esto implicaría un impacto económico en todo el país de unos 46 millones de dólares, tomando como base el precio de230 dólares por fanega, que rige hasta el momento y que podría incrementarse. Como la región de Los Santos produce 50 % del café de Costa Rica, las cifras de pérdida económica rondarían los 23 millones de dólares.

Jiménez afirma que las familias han protegido la calidad de su grano ajustando sus calendarios y planificación de producción y usando más sombra, lo que refuerza la reputación de café resiliente y de origen diferenciado, aunque la recolección ha aumentado el café verde y otras calidades, lo que tiene un impacto importante.

“Hemos registrado una reducción a nivel nacional de productores, de 47 000 a 25 000 en la última década, aun así, cada finca genera empleo local y el grano costarricense sigue capturando primas verdes en mercados de valor, se generan más de 100 000 empleos directos e indirectos durante la cosecha que dura más ocho meses”, recordó Jiménez.

El Icafe no atribuye las pérdidas únicamente a las condiciones climáticas, sino también a la escasez de mano de obra, que podría haber incidido en que 15 % del grano se quedara sin recolectar y terminara acumulado en el suelo de las fincas. Pero también la falta de mano de obra estuvo relacionada con el cambio de las lluvias, ya que los trabajadores alternan entre esta y otra cosecha y no estaban disponibles. Esto implicó traer trabajadores de forma anticipada, porque provienen desde Nicaragua y Panamá, pero como la cosecha no estaba completa había que ponerlos a realizar otras funciones que no estaban presupuestadas, como chapear o buscarles otra ocupación. Esto implica un gasto extra, porque se extiende el período que están en la finca y, si no tienen suficiente trabajo, se van a buscar en otra parte.

Ricardo Calderón, otro productor de café, tiene su microbeneficio y una cafetería. Al igual que los otros productores calcula que perdió entre 20 % o 30 % de su cosecha. Viene arrastrando un déficit financiero por los malos precios, el impacto del tipo de cambio y el incremento de enfermedadesEn su caso, la pérdida de cosechas anteriores la enfrentó invirtiendo en mejoras productivas, algo que esperaba recuperar con la cosecha que recién finalizó, pero que el descontrol agronómico no le permitió. Dice que las pérdidas hay que enfrentarlas.

“Teníamos proyectado recoger unas 4000 fanegas, pero se nos cayó demasiado café, en estos días hicimos un recorrido y parte del terreno estaba lleno de granos secos que habían caído. Las plagas afectaron más, la broca (insecto), la roya que impactó la parte baja y la antracnosis se dio más en las partes altas, cortamos y vamos a resembrar. Pero al tener nuestro propio beneficio y diversificación con el café, podremos salir adelante”, mencionó.

Lluvia durante 12 días seguidos, falta de sol, granos y hojas caídas

Fernando Naranjo es otro productor de café de los Santos y con 59 años se siente orgulloso de decir que representa a la cuarta generación de caficultores de su familia. Cuenta con cultivos en las comunidades de San Lorenzo y San Marcos de Tarrazú y su experiencia es exactamente la misma. Culpa a diferentes factores de las pérdidas del sector, al cambio climático, a la deforestación, al mal uso del suelo y la poca capacitación para crear conciencia en los actores sobre el manejo de los recursos naturales.

Fernando Naranjo es otro productor de café de los Santos y con 59 años se siente orgulloso de decir que representa a la cuarta generación de caficultores de su familia. Cuenta con cultivos en las comunidades de San Lorenzo y San Marcos de Tarrazú y su experiencia es exactamente la misma. Culpa a diferentes factores de las pérdidas del sector, al cambio climático, a la deforestación, al mal uso del suelo y la poca capacitación para crear conciencia en los actores sobre el manejo de los recursos naturales.

“Tuvimos eventos extremos de hasta 12 días de lluvia seguidos en noviembre, diciembre y enero, generando la caída de los frutos. Por lógica fueron días sin sol, los cultivos lo necesitan para hacer su proceso de fotosíntesis, se cayeron las hojas y el cafeto requiere 1,5 hojas por grano para ponerse maduros. Además, proliferan las enfermedades, en nuestro caso el ojo de gallo (hongo) y sobre todo la antracnosis (bacteria) atacaron los cultivos con una caída de 20 %”, explicó Naranjo.

De hecho, análisis desarrollados por el Icafe señalan que llueve cuando no tiene que llover y las temperaturas hacen que en las diferentes altitudes de la zona, madure el café de una forma pareja, cuando lo usual era que madurara por partes y así diera tiempo de ir recolectando.Además, el hongo ojo de gallo, la roya y la bacteria antracnosis, que, aunque son enfermedades usuales en los cafetos, este año fueron más intensas en las plantas, provocando en muchos casos una caída estimada de un 20% de la cosecha.

Por ejemplo, el ojo de gallo se produce por el exceso de humedad y pocas horas de sol. De esa manera, el hongo afecta la hoja y cuando es muy severo se traslada al grano, haciendo que caiga la hoja. Aunque avanza rápidamente, si se detecta a tiempo se puede tratar.La roya funciona de manera opuesta, también es un hongo, pero empieza de adentro hacia afuera de la hoja y cuando se manifiesta no queda más que tratar de salvar la cosecha. Esta enfermedad prospera con las lluvias, seguidas de dos o tres días de sol intenso, antes de que vuelva a llover.

La antracnosis es la que más impacta, porque es una bacteria que seca la planta por dentro. A diferencia del ojo de gallo y la roya, donde la planta se mantiene viva y puede tratarse, con esta otra plaga el cafeto muere y debe cortarse por completo.Melo agregó que la antracnosis se aprovecha del agotamiento de los suelos, lo que afecta la capacidad de la planta de asimilar los nutrientes, sumado a que los cafetales pueden ser muy viejos.Para ello se debe establecer un buen diseño de sombra y restaurar las plantas, combinado con podas en los momentos adecuados, sin depender de insumos externos. De esta forma se minimizan las enfermedades.

Más allá de las pérdidas económicas

Más allá de las pérdidas económicas

John Mata, en medio de su cafetal ubicado en San Lorenzo de Tarrazú, pasa días de incertidumbre y angustia, luego de haber perdido una tercera parte de la producción de su finca por caída del grano. Este año se sumó a otros de crisis, y aunque había estimado recoger unas 350 fanegas, solamente pudo rescatar la mitad. En el pasado ya había perdido parte de su finca por no lograr enfrentar las deudas, una situación que lo dejó en una depresión que casi lo llevó a la muerte. En un esfuerzo por recuperarse, esperaba que esta cosecha le diera un respiro.

Reconoce que el clima en Nápoles de Tarrazú (donde su ubica su finca) ha cambiado radicalmente, la neblina antes era más espesa que en la actualidad, con el agravante de que llueve más fuerte y frecuente. “Los días de verano en que llovía no podía dormir, pensando en que lo que había trabajado durante diez meses se caía en horas”, detalló.

“Nos deja sin recursos para pagar las deudas, la asistencia e incluso limitarnos en pago de mano de obra, de hecho, en este momento yo estoy solo en la finca. Me he visto impactado en lo económico, lo emocional y en especial mi familia, que nota que uno está estresado y toca restringir las cosas en la casa”, reconoció el caficultor.

Jiménez indicó que el café sigue siendo el centro de la identidad local; ferias, escuelas y cooperativas mantienen viva la cultura del grano, y que el reto climático ha fortalecido la solidaridad regional y la transición hacia prácticas regenerativas.

“Cada vez más jóvenes se integran a la producción cafetalera, mediante cursos de barismo, agrotecnología y emprendimientos en origen. Esto asegura nuevas ideas para un cultivo históricamente familiar. Actualmente, contamos con una política de género y estamos reforzando las acciones con jóvenes desde campeonatos de barismo, cataciones, taza de la excelencia, y estamos construyendo una política enfocada en la juventud”, agregó.

Valverde menciona que en medio de la crisis han tenido que evolucionar y ser más eficientes, aplicando prácticas novedosas como el uso de drones para las fumigaciones, lo que les permitió ahorrar 40 % en insumos; también incorporar bioinsumos para mejoramiento de raíces y de la mata.“Hay que innovar, no vemos como opción salirnos de la caficultura porque en esta zona no hay muchas alternativas para incursionar en nuevas actividades productivas”, aseguróel caficultor.

“El recambio de cafetales es urgente”

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, aseguró que los datos oficiales que tiene difieren de lo que manejan los productores, que el estimado de pérdida ronda de 1 % a 5 %, dependiendo de la zona. Consultado sobre el método que utilizaba el Ministerio para medir la pérdida, considerando la diferencia entre los datos de cosecha del Icafe y las declaraciones de los agricultores, el ministro respondió que: “Lo que nosotros hicimos fue una serie de visitas al campo para determinar por medio de una matriz cuánto café sí se cayó». «Son estimaciones del impacto concreto por un nexo causal y se asocia a la caída”, añadió.

Se le preguntó qué sistematización hicieron para medir lo que se cayó y respondió: “Lo vimos en campo”. Sin embargo, desde el Icafe aclararon que aplican una metodología técnica y validada para la estimación de cosecha y pérdida, sus extensionistas realizan visitas a campo en puntos predefinidos, donde se toma muestra y se aplica la metodología. En sus estimaciones siempre se considera una pérdida natural de 3 %, que es lo habitual.

Carjaval reconoció que la zona de Los Santos tiene cafetales muy antiguos y allí es urgente trabajar en el recambio y renovación. Además, indicó que es necesario implementar prácticas de adaptación, mitigación, captura de carbono, establecimiento de sistemas de irrigación por goteo o captura de agua y la siembra de variedades más resistentes.

“Estamos trabajando en un programa de adaptación importante denominado Nama Café, que es un modelo de iniciativa público-privada que facilita la transformación productiva, la transformación integral del sector cafetalero por medio de estrategias innovadoras que permitan producir, procesar y comercializar café bajo en emisiones de manera sostenible y resiliente”, explicó. Asimismo, dijo Carvajal, cuentan con un programa de créditos para adaptación, con financiamientos a tasas de interés máximas de 4 % anual con plazos de ocho años y asistencia técnica para renovación en el 2025.

Jiménez señaló que las fincas ya adoptan una técnica agrícola, denominada fertirriego de precisión, que es más eficiente, así como la incorporación de variedades resistentes, como Obatá, Catiguá MG2 y Paraíso MG1, un manejo de sombra y de paisajes, uso y conservación de suelos, secado solar eficiente, sistema agroforestales y renovación de cafetales.

Deuda externa mexicana creció 17.4% por incertidumbre global

La deuda externa de México escaló en 826 mil 516.4 millones de pesos durante un año, para alcanzar el equivalente a 4 billones 487 mil 559.5 millones de pesos este mayo. El incremento de 17.4 por ciento real en estas obligaciones públicas se dio en parte por la depreciación en el tipo de cambio, que se ha recrudecido por la incertidumbre a escala global.

La deuda externa de México escaló en 826 mil 516.4 millones de pesos durante un año, para alcanzar el equivalente a 4 billones 487 mil 559.5 millones de pesos este mayo. El incremento de 17.4 por ciento real en estas obligaciones públicas se dio en parte por la depreciación en el tipo de cambio, que se ha recrudecido por la incertidumbre a escala global.

Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a mayo muestran que, contrario a lo que venía sucediendo en el lustro pasado, la deuda externa creció más que la justa interna en un periodo de alta volatilidad en los mercados internacionales, sólo registrada de manera similar en 2020, cuando la crisis por la pandemia de coronavirus.

En el acumulado de enero a mayo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda– aumentó anualmente en 2 billones 87 mil 818.8 millones de pesos, para alcanzar 17 billones 673 mil 629.4 millones, un incremento de 8.6 por ciento en términos reales.

De manera desagregada, ese incremento en el SHRFSP se compone de un aumento de un billón 261 mil 302.4 millones de pesos en la deuda interna, que se explica por la contratación de nuevas obligaciones y el efecto de las altas tasas de interés, mientras la externa sumó 826 mil 516.4 millones a su saldo, también afectada por la depreciación del tipo de cambio.

En suma, la deuda externa de todo el sector público creció en un año 17.4 por ciento, para alcanzar 4 billones 487 mil 559.5 de pesos. Mientras, la interna avanzó 5.9 por ciento, también en términos reales, para finalizar mayo de 2025 con un saldo de 13 billones 186 mil 69.9 millones de pesos.

Justo en 2020, cuando también para mayo la deuda externa ya se había disparado 19.1 por ciento en medio de los choques en los mercados financieros, la SHCP optó por deshacerse de obligaciones en monedas extranjeras, para evitar ese golpe en las finanzas públicas por la depreciación del tipo de cambio.

Un cuello de botella

La dependencia informó que se optaría por poner más deuda en el mercado local, pero la espiral inflacionaria producto de los cuellos de botella que generó la pandemia llevó al Banco de México (BdeM) a subir la tasa de interés a un nivel sin precedente de 11.25 por ciento, lo que tuvo efecto inmediato en la cartera de deuda interna que se refinanció.

Desde 2021 y hasta el año pasado, el crecimiento de la deuda pública estuvo recargado en el incremento de las obligaciones internas. Ahora es distinto.

Al cierre de mayo, el peso se había depreciado 14.5 por ciento frente al dólar en un año y 14.92 por ciento respecto al euro, lo que en automático hace que se dispare el costo en pesos de la deuda externa.

Hacienda se endeuda más

El miércoles, la SHCP informó que utilizó el remanente del BdeM para recomprar deuda externa programada para vencer este 2026. Sin embargo, sólo en el último año las obligaciones directas del gobierno federal se dispararon 16.9 por ciento en términos reales, que equivalen a 470 mil 947.52 millones de pesos.

En total, la deuda del gobierno federal –que no incluye las obligaciones de organismos y empresas estatales, como sí lo hace el SHRFSP– aumentó en 2 billones 93 mil 212.52 millones de pesos entre mayo de este año y el mismo mes de 2024, muestran los informes oficiales que la dependencia manda al Congreso.

Este incremento en las obligaciones sólo del gobierno federal supera al aumento de 2 billones 87 mil 818.86 millones de pesos que hubo en el SHRFSP debido a que, de acuerdo con los mismos informes de la SHCP, la dependencia está contratando más deuda mientras se libera espacio fiscal para las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos.

Uruguay: empleo público, otra herencia complicada

El empleo en el sector público fue un tema de campaña electoral impuesto por la coalición de derecha, en ese entonces, de gobierno. En el usual diagnóstico conservador, donde las causas de los problemas de la nación se asignan al tamaño del estado, su propuesta fue de una rebaja del empleo público de tal porte que disminuiría el déficit fiscal y aumentaría el gasto social focalizado.

Pues bien, el empleo público no disminuyó, por el contrario aumentó, poco, pero aumentó, pero con un balance entre aumentos y disminuciones que fue en contra de la eficiencia en servicios públicos esenciales como los que proporcionan las empresas públicas. Por otro lado, donde más aumentó, ASSE, ANEP y Ministerio del Interior, – el 51% del empleo se concentra en estas tres dependencias – no se vio reflejado en el despliegue de médicos, maestras y profesores, y funcionarios policiales que contribuyeran a solucionar los problemas sanitarios, educativos y de seguridad de la población uruguaya.

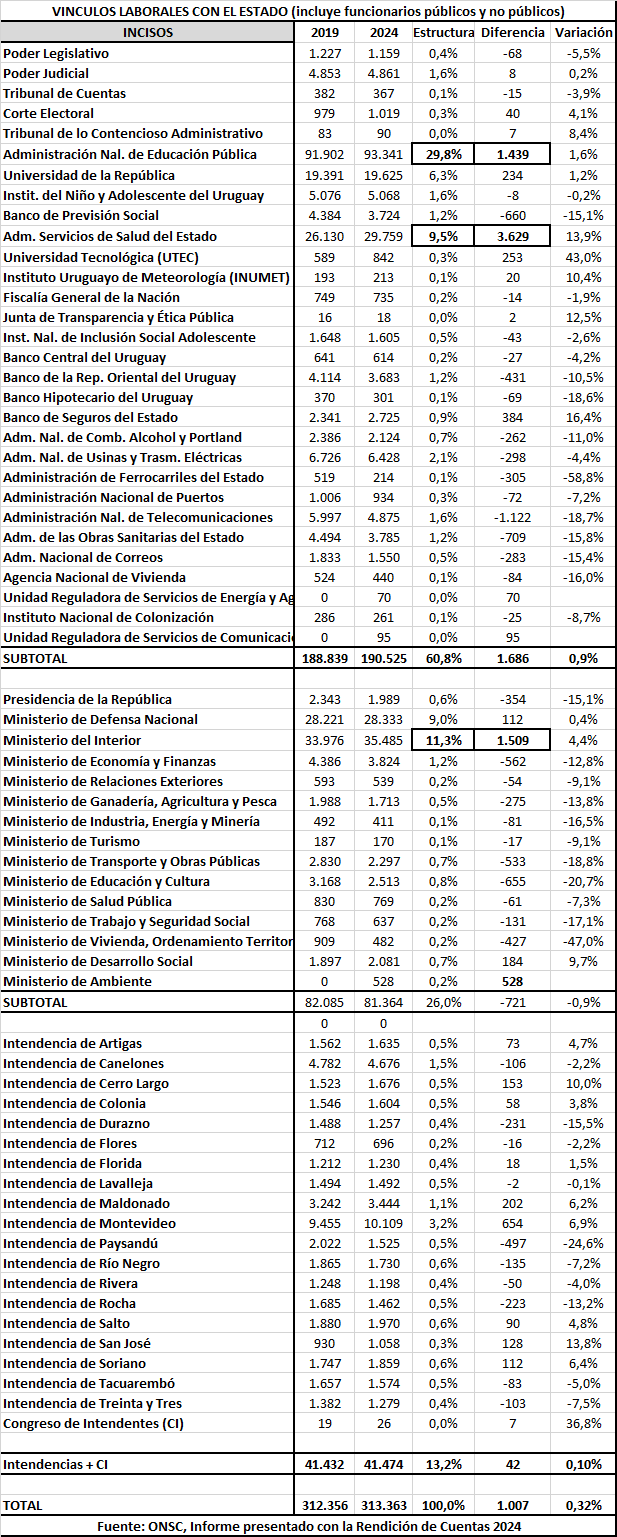

Vínculos con el estado en el período 2019-2024

Entre 2017 y 2024, el número promedio de vínculos laborales con el Estado uruguayo registrado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se mantuvo en el entorno de 310.558 personas. De este total, aproximadamente el 96% correspondió a funcionarios públicos, mientras que el restante 4% estuvo compuesto por funcionarios no públicos (becarios, pasantes, arrendamientos de obra, contratos a término).

Según el último reporte de la ONSC, presentado en la rendición de cuentas 2024, entre 2019 y 2024, el total de vínculos con el Estado registró un leve incremento de 0,3%. No obstante, este crecimiento moderado se explica por trayectorias divergentes según el tipo de vínculo: mientras los funcionarios públicos disminuyeron levemente (–0,19%; 561 funcionarios), los funcionarios no públicos se incrementaron (13%; 1.579 funcionarios). Lo cual nos da un primer indicio de un cambio en la calidad del funcionariado, así como de los métodos de selección.

La Administración Central, que representa alrededor del 20% del total de vínculos con el Estado, redujo en un 0,6 % su plantilla total en el período 2019-2024. Esta caída se explica por una disminución del 1,7 % en los funcionarios públicos, parcialmente compensada por un aumento del 23% en los funcionarios no públicos.Al interior de la Administración Central, no obstante, la evolución fue dispar entre organismos.

El ministerio que registró la mayor contracción fue el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con una reducción del 46% en los funcionarios públicos y del 48% en los no públicos. Le siguieron, en términos de caída total, el Ministerio de Educación y Cultura (–21%), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (–17%), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (–19%) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (–17%).

En contraste, los únicos ministerios que experimentaron un aumento en el número total de vínculos con el Estado fueron el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. En estos casos, el incremento fue impulsado fundamentalmente por el crecimiento de los funcionarios no públicos.

Otros organismos como la Administración Nacional de Correos, el Banco de Previsión Social (BPS), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), ANCAP y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) mostraron reducciones de entre 11% y 15% en el total de vínculos, con descensos similares en los vínculos de funcionarios públicos.

En lo que refiere a las empresas públicas, también se verificaron caídas significativas en varios organismos. El caso más marcado fue el de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que redujo su plantilla total en casi un 60%, siendo el 61% de esa disminución explicada por la reducción de funcionarios públicos. ANTEL también registró una caída relevante, del orden del 19%, con reducciones tanto en funcionarios públicos (–19%) como en no públicos (–48%).

En la misma línea, OSE presentó una contracción del 16% en el total de vínculos, con descensos del 16% en funcionarios públicos y del 8% en no públicos.En contraposición, se destacan dos organismos que aumentaron significativamente su plantilla durante el quinquenio: la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el caso de la UTEC, el crecimiento fue tanto de funcionarios públicos (42%) como de no públicos (56%). En el caso de ASSE, el aumento del 15% se concentró exclusivamente en funcionarios públicos, dado que los vínculos con funcionarios no públicos prácticamente desaparecieron, con una caída del 99 %.

Finalmente, también se registra una reducción significativa en el Poder Legislativo, que disminuyó su plantilla de funcionarios públicos en un 11,89 %. Este dato complementa la tendencia general de contracción del empleo público, observada en varios organismos durante el período.Por último, en lo que refiere a los gobiernos departamentales, también se observa una dinámica heterogénea en la evolución de los vínculos laborales. Algunas intendencias registraron caídas pronunciadas, tanto en funcionarios públicos como no públicos.

Tal es el caso de la Intendencia de Paysandú, que redujo su plantilla total en 25%, con una baja del 22% en funcionarios públicos y del 50% en no públicos. En el departamento de Durazno, la disminución total fue del 16%, con una reducción del 15% en funcionarios públicos y la eliminación total de vínculos no públicos durante el quinquenio. Por su parte, la Intendencia de Río Negro registró una reducción del 7,2% en el total de vínculos, producto de una caída del 16% en funcionarios públicos, parcialmente compensada por un aumento extraordinario en el número de funcionarios no públicos, que se multiplicó por casi seis en comparación con 2019.

En el otro extremo, varias intendencias incrementaron su número total de vínculos entre 2019 y 2024. Entre ellas destaca la Intendencia de San José, con un crecimiento del 14%, impulsado por aumentos tanto en funcionarios públicos (11%) como no públicos (90%). Le siguen Cerro Largo (10%), Maldonado (6%) y Soriano (6%), todas con alzas concentradas en el componente público.

Montevideo también amplió su plantilla total en 7%, con un alza marginal en funcionarios públicos (0,2 %) y un mayor incremento del 71,2 % en funcionarios no públicos. En los casos de Artigas y Salto, el aumento total fue cercano al 5%, mientras que Rivera mostró una disminución de 4%, a pesar del incremento del 5,5 % en funcionarios públicos, debido a una fuerte caída en el componente no público (–79%).

Estos movimientos evidencian que, al igual que en el resto del aparato estatal, las intendencias han experimentado transformaciones importantes en la conformación de su fuerza laboral, con tendencias diversas que combinan reducciones, contrataciones selectivas y cambios en las modalidades de vínculo, según el departamento.

(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Economista Héctor Tajam.

(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Economista Héctor Tajam.

¿Aumentó la pobreza en Chile?

Si estuviste atento a las noticias durante la semana pasada, seguramente leíste o escuchaste hablar sobre una nueva cifra que sitúa en un 22,3% la pobreza en Chile.

A simple vista, esto puede sonar muy alarmante, sobre todo cuando se tenía en cuenta que la última encuesta Casen (de 2022) la situaba en el 6,5%. ¿Acaso hubo un aumento drástico de la pobreza? No exactamente. Lo cierto es que ese 22,3% también es sobre la base de esa misma encuesta de 2022. La diferencia, es que esta nueva cifra obedece a un cambio en la forma de medirla: una metodología más estricta y nuevas dimensiones para calcularla.

En pocas palabras, lo que recomendó la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para Actualización de la Medición de la Pobreza es observarla con un enfoque distinto. De hecho, si extendemos la nueva metodología a los escenarios de las Casen de 2017 (8,7%) y 2020 (10,8%), estas se actualizan a un 24,2% y 32,2%, respectivamente. ¿En qué consiste la nueva metodología y qué elementos considera?

Es importante mencionar que las actualizaciones de las mediciones de pobreza a menudo resultan en alzas de las respectivas cifras. Asímismo, cabe señalar que estas recomendaciones no son vinculantes y no corresponden a la cifra oficial de pobreza en Chile. Aquello dependerá de las opciones que elijan los organismos estatales para sus propias mediciones.

En el caso de la Canasta de Alimentos, para la medición de la pobreza se suele considerar el requerimiento normativo de 2.000 calorías diarias por persona. No obstante, de acuerdo con la comisión, este parámetro se queda corto. Más allá de la cantidad de calorías que se consumen, en nuestro país es especialmente relevante tener en cuenta la ingesta de alimentos de mala calidad nutricional. En pocas palabras: no da lo mismo con qué alimentos alcances tu ingesta calórica.

Al respecto, se propone adoptar el concepto de “alimentación saludable”, variante del método de la Cepal, reduciendo en la mitad las cantidades de alimentos ultraprocesados “sin que se redistribuya ese gasto en otros productos de la canasta”.

Otro ítem clave que cambiaría drásticamente el entendimiento de la pobreza en Chile es reajustar lo que actualmente se conoce como alquiler imputado. En palabras simples, es una forma de contar como ingreso el “beneficio” de vivir en una vivienda cuando no se paga arriendo o dividendo. Al recabar los datos de la Encuesta Casen, este se considera dentro de la renta mensual, aunque no recibas ese dinero realmente.

De acuerdo con la comisión, 24 mil hogares no calificaban en situación de pobreza a pesar de no haber registrado ingresos, únicamente por concepto de alquiler imputado. Otro ítem clave que cambiaría drásticamente el entendimiento de la pobreza en Chile es reajustar lo que actualmente se conoce como alquiler imputado.

En palabras simples, es una forma de contar como ingreso el “beneficio” de vivir en una vivienda cuando no se paga arriendo o dividendo. Al recabar los datos de la Encuesta Casen, este se considera dentro de la renta mensual, aunque no recibas ese dinero realmente.De acuerdo con la comisión, 24 mil hogares no calificaban en situación de pobreza a pesar de no haber registrado ingresos, únicamente por concepto de alquiler imputado.

La principal recomendación de la Comisión es “no considerar el alquiler imputado en los ingresos ni en la línea de la pobreza, y en su lugar, operar con dos líneas de pobreza, una para hogares que pagan arriendo y otra para los que no pagan”.

Panorama internacional

Lula en BRICS: no hay vuelta atrás en la desdolarización

En una conferencia de prensa posterior a la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro el lunes (7), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiteró su postura de que la desdolarización del comercio internacional, especialmente entre los países miembros del grupo, es «invertible». Según él, la sustitución del dólar por monedas locales ocurrirá gradualmente, hasta convertirse en una realidad, según informa el periódico Valor Económico.

La iniciativa, ya articulada por los países BRICS, cobra fuerza gracias al apoyo público del presidente brasileño. Lula argumenta que es necesario cuestionar la hegemonía del dólar, históricamente construida a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Destacó que, si bien el bloque representa aproximadamente la mitad del PIB mundial, solo posee el 18 % de los votos en el FMI, una «inconsistencia» que refuerza la necesidad de reformas en las estructuras financieras internacionales. El presidente brasileño también resaltó que el bloque está abierto a la expansión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado tensión en el entorno económico y político internacional al amenazar con imponer un arancel del 10 % a los países que se alineen con la agenda de los BRICS. Sin embargo, Lula restó importancia a sus comentarios, afirmando que el tema «no era relevante» en las discusiones de la reunión.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también participante de la cumbre —vía videoconferencia—, respaldó la propuesta de Lula, defendiendo el uso de monedas locales en las transacciones intrabloque.

La transición a monedas locales y la creación de un sistema alternativo a SWIFT forman parte de un plan a medio y largo plazo.

La reintroducción de la desdolarización como prioridad en la agenda de los BRICS, con el apoyo directo de Lula, marca un paso decisivo en el intento de rediseñar las relaciones financieras globales. Si bien el proceso es gradual, la señal de que «no hay vuelta atrás» señala el inicio de un movimiento que podría cambiar el rol del dólar y fortalecer las monedas regionales en los pactos comerciales estratégicos

Durante su intervención ante el Nuevo Banco de Desarrollo, Lula propuso debatir la creación de una moneda comercial alternativa y nuevas estrategias de financiación para los países del Sur Global. Subrayó la urgencia de avanzar en estas iniciativas para evitar que el siglo XXI repita las desigualdades estructurales y económicas que marcaron el siglo XX.

Lula instó a que el banco actúe como una plataforma para impulsar un modelo de desarrollo más justo frente al avance del proteccionismo, el unilateralismo y la crisis climática que afectan con especial fuerza a las economías emergentes. “Nuestro banco no es solo una herramienta financiera para los países en desarrollo; es la prueba de que una nueva arquitectura financiera es posible”, afirmó.

2.-Los especuladores petroleros hicieron negocios con el fracaso de Trump e Israel

Werther Sandoval

Mientras EEUU, el Reino Unido e Israel hacían y hacen uso de las maniobras de la denominada flota oscura para poder transitar sus tanqueros por el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico sin ser detectados por Irán y Yemen, los inversionistas sesudos en análisis de inteligencia y en el manejo de información privilegiada se aprovecharon del “echarse para atrás”, de los “reculeos” de Trump y los sionistas para sacarle ganancias al petróleo en Wall Street.

Como cualquier país víctima de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales inventadas y aplicadas por ellos mismos, tanto EEUU, Reino Unido e Israel están empleando las tácticas usadas por los corsarios de la creciente flota de más de 1.200 tanqueros que transportan petróleo de Venezuela, Irán, Rusia sin coberturas de aseguradoras, ocultando sus identidades, burlando los sistemas satelitales de localización y mudando crudos de un buque a otro en medio de los océanos.

El pasado 28 de junio, la agencia RT informó que, en el estrecho de Ormuz, las embarcaciones petroleras se están haciendo pasar por barcos rusos y chinos con el propósito de evitar ataques, mientras persisten las dudas sobre el alto el fuego entre Israel e Irán.

“La percepción entre los dueños de las embarcaciones es que, debido a la naturaleza compleja de la navegación, es difícil conocer o determinar con claridad las nacionalidades de los barcos que podrían verse más amenazados, a saber, los de Reino Unido, Estados Unidos e Israel”, opina Ami Daniel, director ejecutivo de la firma de análisis de riesgo marítimo Windward.

RT relata que del 12 al 24 de junio unos 55 barcos que transitaron por el estrecho y el mar Rojo enviaron 101 señales atípicas, llegando inclusive a afirmar que transportaban petróleo ruso o eran de propiedad china, ya que dichos países tienen menos probabilidades de ser atacados. Algunas tripulaciones incluso llegaron a sintonizar transmisiones de radio chinas para desviar la atención, como lo hizo un portacontenedores con la bandera de Panamá.

La agencia destaca que el estrecho de Ormuz es la ruta de tránsito más importante del mundo para el petróleo y el gas procedentes de los principales países exportadores. La costa sureña del estrecho pertenece a EAU y Omán, mientras que la norteña es controlada por Irán.

En 2024, el flujo de petróleo a través del estrecho promedió 20 millones de barriles por día, o el equivalente a alrededor del 20 % del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo, según datos de la Administración de Información Energética de EEUU. Debido a este gran volumen de tráfico y a su regularidad, cualquier interrupción amenazaría con sacudir el mercado mundial de la energía y tener un fuerte impacto en la economía global.

Ante tamaña importancia de este estratégico canal, una decisión como la tomada por la Asamblea Iraní de proponer al Presidente y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de ese país cerrar el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo en los mercados de futuros de las materias primeras debieron haberse disparado.

Pero no. Ocurrió lo contrario. Para nada perdieron la tendencia a la baja que arrastraban desde el 21 de junio, cuando Israel continuaba su agresión en contra de Irán y este país mostraba una fuerte e inesperada respuesta y resistencia a la arremetida bélica de EEUU y los sionistas.

Y es precisamente la resiliencia iraní uno de los factores de mayor significación que pudo haber influido para que los inversionistas se mostraran renuentes a tomar posiciones que empujaran los precios al alza.

La debilidad mostrada por la llamada Cúpula de Hierro creada para proteger a Israel de ataques con misiles, unida al rechazo a otra guerra por parte del pueblo consciente de EEUU, con el consecuente deterioro de la imagen pública de Trump, alimentó entre los inversionistas la tesis de que Irán no tendría necesidad de cerrar Ormuz ni habría daños significativos a la industria petrolera persa.

Pero, además, el filtraje de información de inteligencia de que el bombardeo estadounidense a los centros subterráneos de enriquecimiento Uranio no había logrado su cometido mostró la debilidad bélica de Trump y reforzó la percepción de una mayor capacidad de residencia de Irán.

Con tal caudal informativo, muchos inversionistas adictos a las ganancias rápidas con las manipulaciones especulativas del mercado de futuros optaron por irse corto, una vieja y riesgosa estrategia que consiste en pedir prestada una acción o commodities, contratos de petróleo a futuro, con la promesa de pagar un interés y regresarlo en un plazo determinado.

El contrato es vendido por el especulador al precio alto que se encuentra, en nuestro caso, el barril de petróleo, impulsado por el alevoso ataque de Israel a Irán; pero tan pronto y haciendo uso de la información de inteligencia que demuestra la fragilidad de la arremetida de Trump y los sionistas, cuando el barril de crudo cae, lo recompra, lo regresa a su dueño y se queda con la ganancia definida por el diferencial de precios.

El 13 de junio, por efecto de la agresión de Israel a Irán, el crudo Brent escaló 13% hasta 75,15 dólares, pero tan pronto los especuladores percibieron que la agresión militar no lograba sus objetivos, los precios asumieron una tendencia a la baja. El pasado viernes borró la ganancia obtenida y cerró en 67,77 dólares. La cesta venezolana se ubicó en 52,60 dólares después de haber escalado a 62.

En otras palabras, una variable clave que aportó, en su momento, más indicios que los misiles sobre el curso de la guerra, fue el movimiento de los precios de los mercados a futuros; en este caso, el barril de petróleo, en Wall Street.

“… los inversionistas (…) se aprovecharon del “echarse para atrás”, de los “reculeos”, de Trump y los sionistas para sacarle ganancias al petróleo en Wall Street”